التأثيرات السكولوجية والسيسيولوجية للأدب

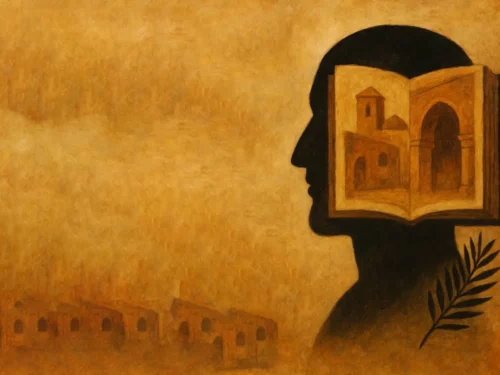

كثيرًا ما ينظر إلى الأدب باعتباره وسيلة من وسائل التسلية الفنية، والتي تخلق متنفسًا للإنسان وربما هروبًا من الواقع وتولد لدى الإنسان قدرًا من الذائقة الفنية والتسامي الروحي. وذلك بالفعل صحيح إلى حد ما؛ إلا أن هنالك أدوارًا جوهرية أخرى يساهم فيها الأدب في تشكيل معالم حياتنا عادة ما يتم التغاضي عنها أو إهمالها أو ربما لا يُلتفت إليها. ومن الطبيعي أن يتولد الأدب من التجارب الإنسانية ومن الخبرات البشرية المتراكمة في ذهن الأديب الذي يصورها باستخدام الأساليب اللغوية والكلمات المناسبة، ليجسد الواقع ويولد لدى الإنسان الصورة بتفاصيل حية تتجاوز تفاصيل الصور الفوتوغرافية فتصبح المناظر ناطقة والمساكن عامرة في رؤوسنا والشخصيات أكثر من مجرد أناس عابرين. ولكن السؤال هو كيف يعود التأثير القادم من المجتمع على الأديب إلى تأثير من الأدب على المجتمع؟ فهل يؤثر الأدب في حياتنا فعلًا؟ وما الأدوار التي يلعبها الأدب في مسار حياتنا؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما مستوى ذلك التأثير؟ وتشكل هذه التساؤلات منطلقًا بحثيًا أكثر من كونه موضوع مقال، وقد تناوله الكثيرون بالبحث والتحليل إلا أن هذا المقال يلقي بالضوء على هذه التأثيرات من منظور التأثيرات النفسية الفردية وانعكاساتها على التأثيرات النفسية الجمعية.

ومن المفاتيح التي تساعدنا في فهم الأدوار التي يلعبها الأدب هو في تحليل العلاقة بين الثقافة والحضارة ومكانة الأدب بينهما. حيث يعرف البعض الثقافة باعتبارها «كل القيم المادية والروحية -ووسائل خلقها واستخدامها ونقلها- التي يخلقها المجتمع من خلال سير التاريخ». ومن هذا التعريف نستوحي وجود قيمتين في الثقافة أو لنقل نوعين من الثقافة، ثقافة مادية ترتبط بالعمران والإنتاج والتطور التكنولوجي… وثقافة روحية تشمل المنجزات في العلم والأدب والفن والفلسفة والأخلاق… إلخ.

وهذا المفهوم ربما يخلط في نظرنا بين الثقافة والحضارة. ففي حين أن الثقافة هي بناء معرفي يشتمل على الأدب والفنون والأخلاق والعادات والتقاليد وأساليب الحياة، تمثل الحضارة إحدى مراحل التطور الإنساني والتي تنتقل خلالها التجمعات البشرية إلى أشكال أكثر تعقيدًا في البناء والهياكل والروابط الاقتصادية كما تشتمل على تراكم مكونات الثقافة ولا تقتصر عليها.

ويرى علي عزت بيجوفيتش أن الثقافة هي «الخلق المستمر للذات»، كونها- كما نراها- تمثل صورًا للتعبير عن الأنا الجمعية والفردية، أما الحضارة فهي «التغيير المستمر للعالم» وهذا هو تضاد الإنسانية والشيئية، في نظره. وهو شيء جدير بالتمعن. ففي حين تمثل الثقافة الهوية والماضي في تجلياته الحالية، تمثل الحضارة الحاضر في تراكماته التاريخية وتصوراته المستقبلية.

الأدب هو الرابط العجيب

أما الأدب فيمكننا أن نعرفه باعتباره أحد أشكال التعبير الإنساني عن مجمل عواطف الإنسان وأفكاره وخواطره وهواجسه بأرقى الأساليب الكتابية التي تتنوع من النثر والنثر المنتظم إلى الشعر الموزون مرورًا بالقصة والرواية وغيرها. وهو بكل تأكيد أبرز مكونات الثقافة، بل يمكن القول أن الأدب أكثر مكونات الثقافة دفعًا نحو الحضارة. إذ إن العمل الأدبي سواء أكان أدبًا واقعيا أم خياليًا يعبر عن أشياء في العقل والنفس، يؤثر بعقولنا مستخدمًا اللغة باعتبارها أداة سيكولوجية تلعب أدوارًا سوسيولوجية. وهنا مربط الفرس إذ إن الأدب والذي يعد جزءًا من الثقافة هو في الحقيقة وسيلة مؤثرة على عقولنا وتصرفاتنا وبالتالي وسيلة نحو دفع العقل الفردي ويليه الضمير الجمعي بالاتجاه نحو الحضارة.

وعلى عكس العمل الفني التصويري (الفوتوغرافي أو الفيلم أو اللوحة)، تؤدي الكلمات أدوارًا مختلفة في دماغنا كما يستطيع من خلالها الكاتب أن يضع صورة أكثر دقة وتفصيلًا وجذبًا من المنظر نفسه، بعبارة أخرى يجعلك ترى ما لم تكن تراه بعينيك. وكثيرًا ما نشهد مواقف إنسانية تمر علينا مرورًا سريعًا، لكن حين نقرأ عنها بأسلوب أدبي تظل تتقلب في رؤوسنا في صور ومشاهد مختلفة وتتفنن الكلمات خلالها بالتأثير بمشاعرنا وعواطفنا.

إن الأعمال الأدبية تتيح لنا أن نعيش لحظات لم نكن لنعيشها في الواقع، وعيش مواقف وتجارب بإمكانها أن تؤثر على تفكيرنا وطريقة اتخاذنا للقرارات، ونشعر من خلالها بمشاعر ترتبط بمواقف لم نعشها وعاشها آخرون وكنا معهم بشكل ما من خلال دفتي كتاب. ولكن كيف يمكن لتلك الحروف – التي لا تحمل أي معنى وهي منفردة – أن تجتمع في مخيلتنا لتخلق في عقولنا صورًا وانفعالاتٍ لأشياء وأشخاص وتجارب لم نعشها فعلًا وكيف ينعكس ذلك على صيرورة الحضارة؟

عقولنا تتعامل مع ما نقرأه كما لو كنا نعيشه بكل تفاصيله على أرض الواقع

في حقيقة الأمر ربما تغير إحدى الروايات تفكيرنا وبالتالي مسار حياتنا، إذ تشير الدراسات إلى أن الناس الذين يقرؤون الأدب عادة ما يكونون أكثر فهمًا لمشاعر الآخرين، والأشخاص ذوي الميول العاطفية عادة ما يميلون إلى الأدب. ويمكن أن تصنف هذه العلاقة باعتبارها تبادلية تفاعلية. كما ربطت الدراسات التي أجريت في هذا الصدد بين قراءة الأدب وارتفاع نسبة الذكاء. واعتمد العلماء في قراءة هذه المؤشرات على التصوير العصبي لتفاعل الدماغ مع أنماط وأشكال وسياقات قراءة مختلفة. مستفيدين من تصوير الرنين المغناطيسي لمعرفة المناطق المختلفة في دماغنا والتي تتأثر ببعض الجمل والعبارات.

وأظهرت هذه التجارب نشاط في عدة مناطق في الدماغ بناء على نوع وطبيعة النصوص من المناطق الأمامية والجانبية المسؤولة عن الاتجاه المكاني مرورًا بالقشرة الحركية إلى الفص الجبهي المرتبط باتخاذ القرارات، وأظهرت تجارب أخرى زيادة في الاتصال بين مناطق المخ المختلفة وتحسن في وظائفها، بل واستمر هذا النشاط لعدة أيام بعد الانتهاء من قراءة رواية. كما لوحظ نشاط في الجزء الأيسر من القشرة المخية المسؤولة عن اكتساب اللغة، مما يظهر أن عقولنا تتعامل مع ما نقرؤه كما لو كنا نعيشه بكل تفاصيله على أرض الواقع. ومن الجدير بالذكر أنه لا توجد منطقة في الدماغ مسؤولة عن القراءة بل تخلق القراءة شبكة من التفاعلات بين أجزاء الدماغ المختلفة.

الأدب والصورة

ففي نظرة عابرة على ظهور الكتابة كجزء من اللغة، وبما أن الكتابة هي رموز مصورة للتعبير عن أشياء وأحداث بعينها، فقد ورد في كتب السير الإسلامية القول الشهير للأعرابي: «البعرة تدل على البعير، وأثار القدم تدل على المسير» هذه في الحقيقة -كما أراها- هي محاولات القراءة الأولية للإنسان، فعودة إلى تاريخ ما قبل اكتشاف الكتابة ندرك أن الإنسان الأول في سعيه للتواصل والصيد وربما لتحذير البعض، قد استخدم رموز الطبيعة كحروف تقرأ، فآثار العشب المنداس عليه وآثار الأقدام أو حواف الحيوانات أو الأغصان المكسورة وربما إشارات الدخان المنبعثة من مكان بعد اختراع النار، كلها دلالات اضطر الإنسان الأول ليوليها اهتمامًا وقراءة متمعنة في سبيل البقاء.

الأدب يخرجك من زاوية الأنا إلى فهم الآخر

ثم تحول الإنسان إلى الرسم في الكهوف – وهي من أوائل صور التواصل المبسطة والتي قد يفهمها البشر على اختلافهم- وانتهى لرموز لا يفهمها إلا مجموعة معينة من الناس الذين يتشاركون معاني هذه الرموز بصور أكثر تعقيدًا. فتحولت الصورة الفعلية إلى صورة مرسومة وانتهت برموز صغيرة وغريبة.

وفي مشهد مثير للدهشة والإعجاب انتقلت القراءة من منفعة آنية-لحظية لفهم الطبيعة والآخر في صراع البقاء، إلى آلة زمن، تسافر فيها عبر الماضي لتستمع من خلالها إلى أناس سبقوك وتجارب مرت دون أن تلحظها أو حتى تدقق فيها على الأقل، إن لم تكن بالفعل قراءة في آلاف السنين سابقة لوجودك، وجهاز لتخاطر أفكار بين الكاتب والقارئ في تفاعل دراماتيكي عجيب، ووسيلة لتبادل المشاعر والإحساس بالتعاطف مع الآخرين دون سماع أصواتهم أو معرفتهم أو حتى النظر في وجوههم. تنقلك بحرية وسهولة عبر الزمان والمكان.

وعلى خلاف كل ما هو مكتوب، فإن للأدب تأثيره الخاص في عقولنا، إذ إن اللغة الأدبية المفعمة بالقدرات التصويرية والجمل التشبيهية والألفاظ الغريبة تستفز أماكن مختلفة من دماغنا. ففي أحد أعمال الأديب الإنجليزي وليم شكسبير، يقول على لسان كوريولانوس: «this last old man whom with a cracked heart I have sent to Rome, loved me above the measure of a father; nay, godded me even» (مسرحية مأساة كوريولانوس) – «هذا الرجل المسن، والذي بقلب محطم أرسلته إلى روما، أحبني فوق مقياس الأبوة، وربما ألهني حتى» وبدل من أن يقول (Made God of me) أي «جعلني إلهًا»، يستخدم شكسبير أسلوب الصدمة للقارئ عن طريق الاستخدام الأدبي للألفاظ والتلاعب بها، بما في ذلك من تحويل مفاجئ للاسم إلى فعل. وبذلك يبتدع ألفاظًا جديدة لم تعهدها اللغة الإنجليزية.

«ليس من رأى كمن قرأ» ليست مقولة صحيحة تمامًا

ومن خلال استخدام هذه العبارات في تجربة لعلم الأعصاب، أثبتت أن «هذه الأشكال الموجودة أمام أعيننا لديها تأثير على الأشكال الموجودة خلف أعيننا» على حد تعبير فيل ديفز، أستاذ الأدب الذي ذهب للقيام بهذه التجربة بنفسه لدى أستاذ علم الأعصاب في جامعة بانجو، جيوم تيريا، والذي استخدم صورًا كهربائية، لمعرفة ما الذي يحدث داخل دماغ فيل حينما يقرأ تلك الكلمات لشكسبير، وأوضحت التجربة أن العقل عندما يرتبك بسبب معنى كلمة فإنه يتفاعل بإصدار نبضات كهربية بعد حوالي أربعمائة ملي ثانية من قراءة الكلمة، وإذا كانت الصدمة بسبب نحوي فإنه يخلق تفاعلًا مختلفًا بعد ستمائة ملي ثانية.

وهنا يكمن دور الأدب المتميز في بيولوجيا أدمغتنا عن غيره من الكتابات. فللأدب وحده القدرة على خلق الصور وسلاسة السرد والدخول إلى مكنونات النفس البشرية. الأدب وحده يستطيع أن يشعرك بالرحمة والشفقة والغضب والحب والسعادة والحزن والتحدي والاحتقار والاشمئزاز والتعاطف مع الغير، كما يجعلك تخرج من زاوية الأنا إلى فهم الآخر.

فعندما يقال إن القراءة تضيف حيوات إلى حياتك فإن ذلك الكلام حرفيًا صحيح، فكما أشارت الدراسات فإنك بالفعل تعيش التجارب وتعايش المشاعر مقاربة إلى حد كبير لتلك التي عاشها الأشخاص الذين تقرأ عنهم. وربما مقولات مثل: «الصورة أبلغ وأكثر تعبيرًا من ألف كلمة»، «ليس من رأى كمن قرأ» ليست صحيحة تمامًا.

وللحديث بقية في الجزء الثاني من هذا المقال..

الأدب والتغيير في المجتمع

إن التغيرات التي يحدثها الأدب في العقل والنفس لدى الأفراد تنعكس في سلوكياتهم؛ إذ يعزز الأدب قيمًا لدينا، أو ربما يلغي قيمًا أخرى، ويبني لدينا تصورات وأفكار حول أنفسنا والآخرين، أو ربما يهدم تصورات سابقة، كما يناقش الأدب واقعًا فيلفت نظرنا ومشاعرنا إلى أشياء لم نكن لنلتفت إليها أو نشعر بها، فيساهم في تشكيل وعي فردي أولًا حول ما يجب تغييره أو تعزيزه. كما يلفت نظرنا إلى تجارب إنسانية سابقة تعزز لدينا فهمًا للواقع فيما هو كائن وما يجب أن يكون. ولكن كيف يصبح هذا التغيير الفردي – الذي يمارسه الأدب في عقولنا – ظاهرة اجتماعية؟

عصر النهضة استهدف بشكل أساسي بعث الآداب الإغريقية القديمة.

فيخبرنا علم النفس الاجتماعي أن هنالك ظواهر سيكولوجية يمكن أن تصبح ظواهر سيسيلوجية، أي من ظواهر نفسية فردية إلى ظواهر نفسية جمعية. مثل العصاب والشيزوفرنيا (انفصام الشخصية). بالإضافة إلى أننا يمكن أن ننظر إلى الموضوع من زاوية تأثير الفرد (القائد أو المفكر) على الجماعة. أي من قدرة الأفراد على التأثير في الوعي الجمعي. وهو ما يدعمه بكل تأكيد الواقع التاريخي.

وإذا ما حاولنا أن ننتقل إلى أمثلة عملية، فيمكننا أن ندرك أن كثير من التحولات التاريخية أسهم بها الأدب بدور كبير، فعصر النهضة والحركة التي نشأت خلاله في إيطاليا استهدفت بشكل أساسي بعث الآداب الإغريقية القديمة والتي أطلق عليها اسم الآداب الإنسانية، وهو ناتج بطبيعة الأمر عن تأثر طبقة الأمراء بهذه الآداب، والذي لم يُعرّفهم على «ما كان» ويفسر لهم بشكل أو بآخر «ما هو كائن» فعلًا، بل خلق تصورات لـ«ما يجب أن يكون» عليه الحال، فانطلقت النهضة الأوروبية في كافة الفنون، وإن اقتصر دور الأدب في تلك الفترة على الطبقات القائدة للمجتمع بسبب انتشار الأمية وعدم اختراع الطباعة بعد، إلا أن الأدب ارتبط بالفنون الأخرى كالمسرح ليصل بقوة إلى الجماهير، كما أن التحولات التي شهدتها نهاية فترة الإقطاع وظهور الرأسمالية كان لطبقة البرجوازية الدور الأساسي والرئيس فيه، وهي الطبقة التي كانت مؤهلة باعتبارها المتذوقة للفنون والأدب، والتي أسهم الأدب مع غيره من الفنون والمعارف في صقل مهاراتها وخبراتها كما أسهم في صياغة وبلورة وعيها لتقود هذا التحول. كل ذلك بقيادة الأدب بأشكاله الدرامية في أعمال لوب دي فيجا، كالديرون، سرفانتس، توماس كيد، مارلو، شكسبير، متيو بالمييري وحتى في أعمال شعراء الإغريق أمثال هوميروس ونحوهم، كان للأدب أيضًا دور في حياة وأعمال الكتاب والفلاسفة والسياسيين الذين ناقشوا قضايا متنوعة لعبت أدوارًا في خلق التصورات وتوليد الأفكار وتشكيل الوعي.

والحديث عن الأدب الروسي على سبيل المثال (إن أخذناه كنموذج قابل للتعميم عن جوهر الفكرة) هو واحد من الأمثلة التي توضح دور الأدب باعتباره وسيلة لتغيير الوعي وتبديل التصورات وقيادة التغيير. إنه أدب نابع من الناس، وصدق من وصفه بالأدب الإنساني. الذي انطلق ليناقش حياة المجتمع الروسي السياسية والثقافية وفي تحليل البنية الاجتماعية والتركيبات الطبقية والمأساة اليومية. أدب جعل المواطن الروسي يقرأ عن نفسه، وعن حياته بشكل لم يكن ليلحظه في دوامة الأحداث اليومية.

فعند قراءة أعمال أنطوان تشيخوف الأديب الروسي الكبير، والملقب بملك القصة القصيرة، قد يجد البعض فيها شيئًا من الظلامية الواقعية، وتصويرًا لملل الحياة وقساوة الظروف، تجعل البعض يتساءل في خلجات نفسه عن سبب استخدام تشيخوف لهذا الأسلوب بدلًا عن أدب يسعد القراء ويحولهم عن الواقع وهمومه، فنجد تشيخوف يجيبنا: «لقد أردت فحسب أن أقول للناس بصدق وصراحة: انظروا إلى أنفسكم، انظروا كيف تحيون حياة سيئة ومملة. فأهم شيء أن يفهم الناس ذلك، وعندما يفهمون سيشيدون حتمًا حياة أخرى أفضل.. وستكون حياة مختلفة تمامًا، لا تشبه هذه الحياة». هكذا لعب الأدب الروسي أدوار مهمة في عصر القيصرية في توليد وعي بالمعاناة، ووعي بالواقع وضرورات تغيره.

فلو مررنا مرورًا سريعًا على قصة «الفلاحون» لأنطوان تشيخوف، لوجدنا مثالًا واضحًا وقويًا لما نتحدث عنه. فيها يشرح أنطوان قصة الحياة اليومية للفلاحين، يصف فيها بشاعة الحياة التي تثير فيك الاشمئزاز والألم والإحساس بالضيم. حياة تملؤها المعناة والمرض والفقر والقهر والظلم واحتقار المرأة والقذارة في الناس والألفاظ، قهر الرجال وهروبهم من الواقع المر بالشرب، التقسيم الطبقي الذي يظهر بالبنيان كما في الإنسان، والظلم الاجتماعي ورخص حياة الفقراء، ويوضح كيف يُسكن الدين الألم في قلوب الضعفاء، كما يفعل المخدر مصداقًا لمقولة الفيلسوف الألماني كارل ماركس: «الدين هو زفرة المخلوق المضطهد، القلب لعالم لا قلب له، مثلما هو روح لوضع بلا روح. إنه أفيون الشعوب». فلا تدري أتبجله لصنيعه أم تحتقره! لتثير هذه القضية لاحقًا نقاشًا في روسيا كلها.

إن أنطوان تشيخوف في هذه الصورة الواقعية المرة والفجة لا يقول للناس هذه ليست حياة فتخلصوا من حياتكم، بل يهزهم وهو ممسكٌ بتلابيبهم ويصرخ فيهم هذه ليست حياة فغيروها، إذ يقول: «الشمس لا تشرق في اليوم مرتين، والحياة لا تعطي مرتين، فلتتشبث بقوة ببقايا حياتك ولتنقذها».

ونقولاي غوغول الذي أبدع بروايته «المعطف» والتي وصفت الحياة المملة بطريقة لا تخلو من السخرية المليئة بالمرارة جعلت الروائي الروسي تورغينيف يقول: «كلنا خرجنا من معطف غوغول»، وبالفعل خرجت بعدها كل الروايات الواقعية في روسيا. كما سخر في مسرحية «المفتش العام» من النظام البيروقراطي الفاسد. ومُنعت لاحقًا واضطر إثرها إلى الرحيل عن روسيا. ونال غوغول شهرة واسعة النطاق حتى أصبحت رواياته أمثال «الأنفس الميتة» تُقرأ على الأميين.

ليو تولستوي، رواياته التي تنضح بالمعالجات الأخلاقية والاجتماعية والفلسفية تبدو ذات رسائل ناقدة. ففي روايته آنا كارينينا ينتقد التركيبة الاجتماعية والتفرقة بين الرجال والنساء، والتي أقل ما يقال عنها إنها ومن خلال القضايا الاجتماعية والأخلاقية التي ناقشتها قد حركت إن لم تكن هزت المجتمع الروسي.. كما شكلت روايته الشهيرة الحرب والسلام توصيفًا سياسيًا وعسكريًا للأحداث التي ضمت كل من روسيا وأوروبا 1805-1820.

كذلك الأمر مع فيدور ديستوفسكي، الذي يدخل إلى أعماق النفس البشرية، ويدرك قراءه أنه يعرفهم أكثر مما يعرفون أنفسهم، فيسرد مشكلاتهم ويصور أوجاعهم ومعاناتهم وتناقضاتهم بشكل غاية في العمق وبعيد كل البعد عن السطحية. بالإضافة إلى أدباء أمثال فيساريون بلينسكي، وبوشيكن، إيفان غوونتشاروف، إيفان تورغينيف، نيكولاي تشيرنيشيفسكي، فلاديمير نابوكوف، مكسيم جوركي… إلخ، كلهم شاركوا في تشكيل معالم الشخصية الروسية وتوليد الوعي لديها بقضاياها ومشكلاتها، وخلقوا تصورات جديدة للوطن والمجتمع. قادت مثل هذه الأعمال إلى تغيير حقيقي في الوعي الجماهيري ووعي النخب على المستويين البرجوازي واليساري وساهم في إنتاج الحراك الذي أدى إلى انتفاضة الديسمبرين عام 1825 وثورة 1905 وصولا إلى مارس ونوفمبر (تشرين الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول) من عام1917.

إن الأدب بما أبدعه كتابه العظام بغض النظر عن آرائهم قد أدى إلى خلق تصورات وقيادة تغيير ربما لم يكن ليخطر لهم على بال. هذا من ناحية التأثير الجمعي، لكن هل هناك صورة أكثر تحديًا في تأثير الرواية على الفرد القائد على وجه التحديد؟

تأثير الأدب على القائد

كان قائد الثورة البلشفية، فلاديمير اليتش إليانوف لينين، متأثرًا تأثرًا كبيرًا بالأدب بشكل عام والروسي بشكل خاص. لقد كانت مسرحيات شكسبير وأعمال غوته وبوشكين تقرأ في بيت العائلة بصوت عال، ما كان له دور في تشكيل هوية ذلك المفكر والثوري منذ طفولته. كما عرف عنه أنه كان يقرأ الأدب اللاتيني بلغته الأصلية. فقرأ لفيرجيل، وأوفيد، وهوراس، جوفينال، وغوته وغيرهم. وكثيرًا ما يستشهد لينين بمقولة «النظرية رمادية اللون، يا صديقي، ولكن شجرة الحياة خضراء إلى الأبد» والمأخوذة من «مأساة فاوست» لغوته. فتأثر لينين بالأدب وتفاعل معه ولا نبالغ إن قلنا إن الأدب قد صاغ كثيرًا من رؤى قائد الثورة.

تخبرنا مريم ناجي في مقال لها بعنوان: «لينين قارئًا»، عن مدى تأثر قائد الثورة برواية «أبلوموف» التي كتبها «إيفان غونتشاروف» في 1859، وعن كون تلك الرواية لم تضف نظرة جديدة لواقع طبقة ما، بل أيضًا مصطلحًا جديدًا إلى المعجم الروسي وهي «Oblomovism» الأبلوموفية. وهو ما أطلقه غونتشاروف لوصف نزعة الكسل والتراخي لدى بطل الرواية كرمز يصور من خلاله تبلد طبقة النبلاء في ذلك الوقت، أصبحت تلك الكلمة وسيلة لإهانة الفئة التي ساعدت في تدعيم ركائز الحكم المطلق في روسيا. أما لينين نفسه فقد استخدمها للإشارة إلى أن هذا المرض لم يكن متفشيًا فقط لدى الطبقة العليا، بل في مختلف قطاعات البيروقراطية القيصرية.

كما يظهر تفاعل لينين مع الأدب من خلال مقالاته حول قضايا الأدب والفن، وتأثير ذلك الأدب في التحليل السياسي لقائد الثورة، فقد كتب – على سبيل المثال – عن تناقضات تولستوي وانتقدها، ولكنه رآها أيضًا تعبيرًا عن التناقضات في الحياة الروسية. وهو ما تحدث عنه في مقال بعنوان: ليو تولستوي مرآة الثورة الروسية.

وصادفت في صغري إحدى كتب لينين في مكتبة والدي بعنوان: «ما العمل؟» (1902)، ولم أكن أدرك مدى تأثير الأدب في ذلك العنوان الجاذب. في الواقع قبل ذلك بكثير كتب نيكولاي تشيرنيشيفسكي رواية بعنوان: «ما العمل؟» ذات طابع طوباوي، أثناء احتجازه السياسي في سانت بطرسبرغ.

هوجمت رواية تشيرنيشيفسكي هجومًا لاذعًا، حتى وصل ذلك النقد للينين الذي قال: إنهم لم يقدروا عمقها، وأن الرواية مبنية على حقائق بسيطة، وهي أن أصولنا تنحدر من القردة، وليس من آدم وحواء، وأن الحياة من وجهة نظره عملية بيولوجية قصيرة الأمد. ومن هنا جاءت الحاجة إلى السعي ليكون كل فرد سعيدًا.

اللغة الأدبية في الكتب الدينية دليل على قوة تأثير الأدب.

كما كان لينين معارضًا لوجود فن بروليتاري تكتبه الطبقة العاملة لأفرادها، وهاجم بشدة دعوات جماعة البروليتكولت (الثقافة البروليتارية) للقطيعة مع أدب الحقبة القيصرية باعتباره أدبً برجوازي، بل ركز على ضرورة تمكين الجماهير من امتلاك الثقافة، وبالتالي امتلاك الآداب والفنون. وهو ما يفسر اهتمام الاتحاد السوفيتي ودور النشر فيه بالأدب الروسي وترجمته ونشره في تلك الفترة، وإن ببعض الانتقائية كما قد يأخذ عليه البعض.

هكذا لعب الأدب دورًا في الثورة الروسية على مستوى النخب والجماهير، ولكون الثورة ضرورة اجتماعية لا مناص منها فقد وجدت بتنوع صياغاتها في بادئ الأمر.

إن مثل هذا التأثير وإن اختلف في منطلقاته أو مداه موجود في نماذج عدة عبر التاريخ، ولعلنا ننظر إلى استخدام الديانات على اختلافها للغة وتعبيراتها وأساليبها الأدبية في كتبها دليلًا على قوة الأدب في خلق التغيير والتأثير على الوعي ومن ثم تغيير مسار التاريخ. ومن الثورة الفرنسية إلى التحولات الديمقراطية في أمريكا اللاتينية، بل حتى في النظر إلى الواقع العربي وموقع الأدب فيه تجد أن معضلاته مرتبطة بالقراءة وبالأدب. وهو ما يبرز من خلال فجوات في نسب القراءة لدى المواطن العربي مقارنة بغيره كما نجد فجوات بين المثقفين ومعاناة المجتمعات العربية ومشكلاتها الحقيقة. وهو ربما موضوع مقال آخر.

احرص على أن يصلك جديد عن طريق الاشتراك في النشرة البريدية