الفصل الأول

تعريف النظام: (System)

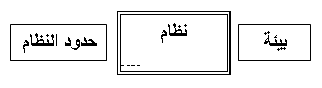

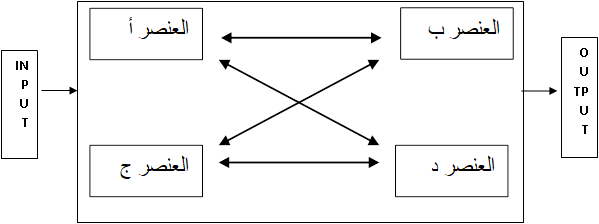

هو مجموعة من العناصر أو المكونات التي تتفاعل مع بعضها البعض لتحقيق هدف معين. مثل النظام السياسي، النظام الدولي، النظام الاقتصادي، النظام العددي، نظام الحاسب الإلكتروني، نظام المعلومات. وهناك فرق كبير بين النظام السياسي والنظام العددي، ولكن كليهما يخضعان لنفس المفهوم وهو مفهوم النظام. إذًا النظام عبارة عن:

- مجموعة من الأجزاء تشكل عناصر النظام.

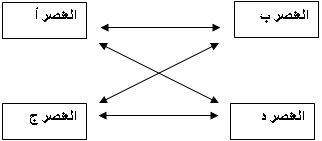

- مجموعة من العلاقات المتبادلة فيما بين هذه العناصر.

- إطار يجمع هذه العناصر وتلك العلاقات في كيان واحد يسمى هذا الإطار “حدود النظام “.

كما في الشكلين التاليين:

النظام موجود في بيئة وليس في فراغ.

مــثــال 1:

السيارة عبارة عن نظام عناصره هي :

- الهيكل.

- الإطارات.

- الموتور.

وهذه العناصر مرتبطة فيما بينها بعلاقات، فعند الضغط على البنزين تدور العجلات وعند الضغط على الفرامل تتوقف العجلات، وهكذا. وهذه السيارة لها حدود النظام الموجود في بيئته وهي الطرقات والمواقف…الخ.

مــثــال 2 :

الحاسب الإلكتروني عبارة عن نظام عناصره هي :

- كيان مادي Hardware.

- كيان برمجي Software.

- الإنسان Human.

- النظم تحكم هذا العالم، ولها أنواع كثيرة منها مادية أو غير مادية ومنها طبيعية أو من صنع الإنسان.

- وبموجب بعض الظواهر التي تشكل أكثر من نظام بنفس الوقت وذلك من خلال المنظور الذي يتم التعامل من خلاله مع هذه الظواهر.

أمثلـــــة:

| النظام | عناصر من منظور ما | عناصر من منظور آخر |

| الإنسان | رأس ورقبة وجذع وأطراف | جهاز تنفس وجهاز هضمي وجهاز عصبي وجهاز عضلي |

| السيارة | هيكل وشاسيه وإطارات وموتور | حديد وألمونيوم وبلاستيك ودهان وديزل وماء ….. الخ |

| الجامعة | طلاب وأساتذة وموظفين وإداريين وأدوات تعليمية ومباني | كليات وأكاديميات والقبول والتسجيل وشؤون الطلاب والخدمات….. الخ |

| الحاسب الإلكتروني | كيان مادي وكيان برمجي | وحدات الإدخال ووحدات الإخراج ووحدة المعالجة المركزية |

النموذج العام للنموذج

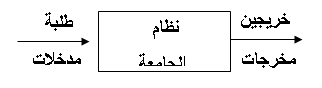

النموذج العام للنظام في أبسط صورة يتكون من :

- المدخلات Input

- النشاط والتشغيل Activity or Processing

- المخرجات Out puts

كما في الشكل :

من خلال النموذج العام للنظام يمكن تعريف النظام بطريقة ثانية:

تعريف النظام: هو ذلك الكيان ذو العناصر المترابطة الذي يستقبل مدخلات معينة من البيئة حيث يعالجها من أجل إنتاج مخرجات يقدمها لتلك البيئة .

مــثــال :

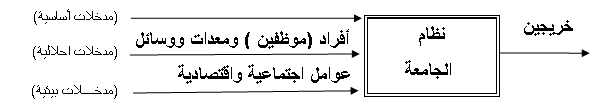

أنواع مدخلات النظام:

1) مدخلات أساسية: يستقبل النظام هذه المدخلات من بيئة فيعالجها ويحولها إلى شيء جديد يمثل مخرجات النظام (وهي عبارة عن مدخلات للبيئة) .

2) مدخلات استبدالية (إحلالية ): بعض أجزاء النظام قد تتعرض للتلف أو النفاد مما يستلزم تغييرها وإحلال أجزاء أخرى غيرها (وهي تصبح أحد عناصر النظام ومكوناته) .

3) مدخلات بيئية: تمثل كافة المؤثرات البيئية التي لا تخضع لعمليات النظام ولا تتحول داخله (لا تصبح أحد مكوناته وإنما تؤثر تأثيرًا خارجيًا على عمليات النظام ) .

مــثــال :

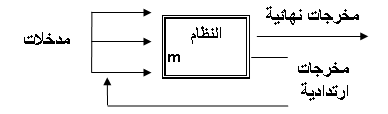

C أنواع مخرجات النظام:

- المخرجات النهائية: هي تلك التي ينتجها النظام وتؤثر على البيئة (المخرجات لنظامٍ ما هي مدخلاته للبيئة) . ففي نظام الجامعة نلاحظ أن الخريجين يعمل معظمهم في المجتمع فكأنهم مدخلات لتلك البيئة.

2) المخرجات الارتدادية: هي تلك المخرجات التي تستخدم كمدخلات للنظام نفسه، فنظام قد يستخدم جزءًا من مخرجاته كمدخلات جديدة له. ففي المثال السابق جزء من الخريجين يلتحق بالعمل في الجامعة، فجزء من مخرجات الجامعة يتحول إلى مدخلات لها .

الخصائص العامة للنظم :

إن نقص إحدى هذه الخصائص يعيق عمل النظام عن الوصول إلى الأداء الأمثل، أما نقص أغلبها فهو حتمًا يؤدي إلى فشل النظام وانهياره .

وهذه الخصائص هي :

1- الهدف: يجب أن يكون لكل نظام هدف معين يسعى إلى تحقيقه، وإلا فسيكون عامًا مثل: هدف مصنع إنتاج كمية من المنتج (هذا هدف عام). أما الهدف الحقيقي فهو إنتاج كمية قدرها كذا من المنتج كل شهر بمواصفات معينة.

– أمثلــــــــــة:

| اسم النظام | الهدف العام | الهدف الحقيقي |

| نظام جامعة | تخريج طلاب | تخريج طلاب على قدر عال من التأهيل يمكنهم المنافسة في سوق العمل |

| نظام مصنع أقمشة | إنتاج أقمشة | إنتاج كمية محددة من المنتج بأفضل صورة لتحقيق مبيعات أفضل وربح أعلى |

| نظام شركة سياحية | تسويق الرحلات المعدة | تسويق وتنفيذ الرحلات المعدة بطريقة جيدة تزيد من إعداد المشتركين في الرحلات المستقبلية وتعمل على زيادة ربح الشركة |

2- البيئــــــــــــــــة: هي مجموعة من العوامل الموجودة خارج حدود النظام، والتي تؤثر في سلوك النظام وظروف عمله، ويستخدمون مدخلاته ويقدم إليها مخرجاته.

- أمثــــــــــــلة :

| اسم النظام | البيئة |

| نظام جامعة | المجتمع والتقاليد، قوانين وزارة التعليم العالي، الحالة الاقتصادية سوق العمل. |

| نظام مصنع | المجتمع واحتياجاته، قوانين وزارة الصناعة، أسعار المواد الخام، الحالة الاقتصادية. |

| نظام شركة سياحة | المجتمع واحتياجاته، قوانين وزارة السياحة، أسعار تذاكر السفر، الحالة الاقتصادية، شركات الطيران. يأخذ من البيئة الرحلات المتوفرة والعملاء ويعطي للبيئة الخدمات السياحية. |

3- الحدود: هي الإطار الذي يضم جميع مكونات النظام.

- أمثلــــــــــــــــــة:

- حدود نظام الجامعة: هو الذي يضم مباني الجامعة وموظفيها ومدرسيها وطلابها.

- حدود نظام المصنع: هو الذي يضم مباني المصانع والعمال والإدارة.

4- النظم الفرعية: يتكون النظام من عدد من المكونات أو النظم الفرعية، وهو نظام فرعي يقوم بأداء وظيفة محدودة تكون جزءًا من الوظيفة العامة للنظام.

- أمثلــــــــــــــــــة :

- نظام الجامعة: يتكون من شؤون الطلاب، العمادة التسجيل.

- نظام المصنع: يتكون من قسم العمال، قسم الإنتاج، قسم المشتريات، قسم المبيعات.

5-التغذية العكسية: يقصد بها أن تكون مخرجات نظام فرعي (أ) مدخلات لنظام فرعي آخر (ب) يتحقق من الجودة والدقة من خلال معالجة معينه، وتعود مخرجات النظام الفرعي (ب) كمدخلات لنظام الفرعي (أ) لتحسين الجودة .

- أمثلــــــــــــــــــة :

- نظام الجامعة: مخرجات من إدارة التسجيل والقبول على شكل تقارير عن ارتفاع نسبة الرسوب في مادة معينة أو تخصص معين، يمكن أن تكون مدخلات لتقييم طلاب المادة عن ارتفاع نسبة الرسوب في مادة معينة أو تخصص معين، يمكن أن تكون مدخلات لتقييم طلاب المادة عن ارتفاع نسبة الرسوب فوق المعدل الطبيعي، ومخرجات من إدارة القبول والتسجيل على شكل تقارير عن انخفاض نسبة الالتحاق في الجامعة مقارنة مع السنوات السابقة، يمكن أن تكون مدخلات لرئاسة الجامعة لمعرفة الأسباب ودراستها .

- نظام المصنع : مخرجات من قسم العمال على شكل تقارير عن شكاوي معينة يمكن أن تكون مدخلات لإدارة المصنع على اتخاذ قرارات معينة لتحسين الوضع.

6- آلية التحكم: يقصد بها مقارنة النظام مع الأهداف المنشودة وتحديد الانحرافات واتخاذ الإجراءات المناسبة .

- أمثلــــــــــــــــــة:

- نظام الجامعة: انخفاض نسبة التخرج لدفعة معينة مقارنة مع نسبة الالتحاق لنفس الدفعة.

- الأسباب قد تكون:

- انسحاب الطلاب خلال سنوات الدراسة .

- ضعف العملية التعليمية .

- انشغال الطلاب بالعمل نتيجة المستوى الاقتصادي للمجتمع .وهناك أسباب تتعلق بالبيئة وأسباب تتعلق بالنظام وعلى وظيفة آلية التحكم معرفة الأسباب وعلاجها.

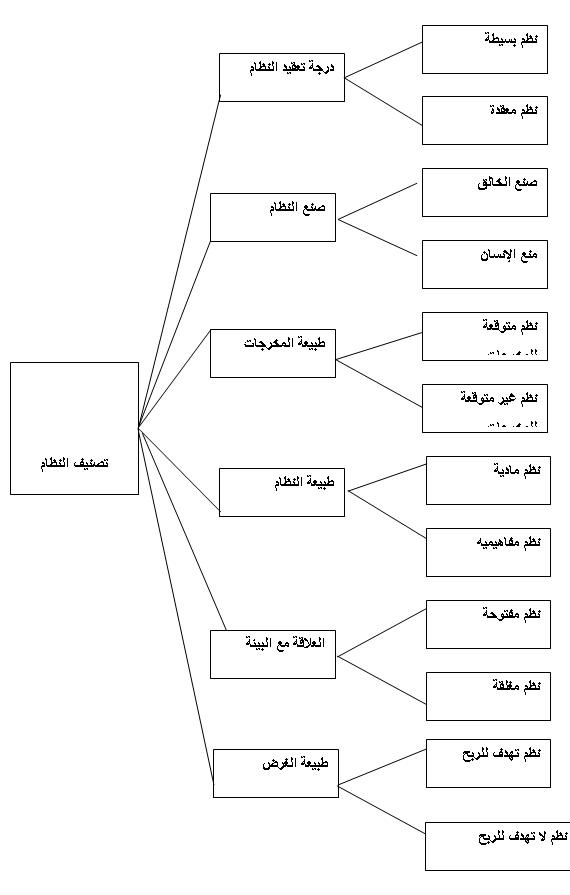

تصنيف النظام:

يصنف وفقًا لما يلي:

- درجة تعقيد النظام:

يقصد بها عدد العناصر المكونة ودرجة ترابط عناصر النظام بعضها ببعض، فهناك :

- النظم البسيطة: تتكون من عدد بسيط من العناصر المستقلة نوعا ما، مثل النظم الإدارية التي لها مكونات محدودة، كالمستوصفات والعيادات والمعاهد.

- النظم المعقدة: تتكون من عناصر كثيرة وتكون مترابطة ومتشابكة. مثل النظم التي لها التي لها فروع متعددة محلية أو خارجية، مثل وزارة التعليم ومكاتب الطيران والشركات الكبيرة والعملاقة.

2- طبيعة النظام :

طبيعة تكوين النظام فمنها :

- نظم طبيعية (مادية): مثل نظام الحاسب الآلي، نظام السيارة، …….الخ

- نظم مفاهيميه: نظم المعلومات، النظم الاجتماعية، النظم الثقافية، ……الخ

3- صنع النظام :

نوع النظام فمنها:

- نظم من صنع الخالق عز وجل: وهي كافة النظم الطبيعية مثل الكواكب والنجوم والإنسان.

- نظم من صنع الإنسان: مثل النظم التي صنعها الإنسان سواء أكانت مادية أم منطقية، مثل نظم الدولة ونظم الآلة.

4- العلاقة مع البيئة:

يقصد بها قوة علاقة وتفاعل النظام مع البيئة من حوله فمنها:

- نظم مفتوحة: وهي النظم المفتوحة على البيئة، تأخذ مدخلاتها وتعطي للبيئة مخرجاتها، مثل النظم الإدارية المختلفة والنظم الطبيعية.

- نظم مغلقة: هي النظم المغلقة عن البيئة، لا تأخذ من البيئة مدخلاتها ولا تعطي البيئة، مخرجاتها ويصعب وجود مثل هذه النظم واستمراريتها .

5- طبيعة المخرجات:

يقصد بها نوع وطبيعة مخرجات النظام فمنها:

- نظم يمكن استنتاج مخرجاتها: مثل نظام تحصيل فواتير الكهرباء والهاتف والمياه .

- نظم يصعب استنتاج مخرجاتها: مثل نظم الأسواق المالية.

6- طبيعة الغرض:

يقصد بها طبيعة الهدف من حيث الغرض الأساسي للنظام وليس طبيعة وهدف عمل النظام نفسه ومنها:

- نظم تهدف للربح: ويكون عاملا أساسيا لاستمرارها مثل أغلب النظم والشركات والمصانع ومشاريع الأفراد الربحية .

- نظام غير ربحي: وهي لا تهدف للربح بشكل أساسي إلا بما يسمح لنشاطها بالاستمرار مثل:

- النظم الحكومية: التي تقدم الخدمات للمجتمع بسعر رمزي دون هدف ربحي .

- نظم الجمعيات الخيرية: تقدم الخدمات للمجتمع برسوم رمزية تساعدهم على تشغيل النظام .

ملاحظة:كلمة تقرير تعني وسيلة أو طريقة عرض المعلومات وقد يكون التقرير مكتوبا أو شفويا.

الفصل الثاني

المعلومات Information

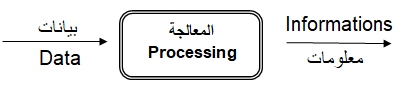

البيانات (Data):

هي الحقائق الخام عن أشخاص، حدث، مكان، وغير ذلك مما يمس النشاط اليومي في مجال الأعمال.

- معالجة البيانات: هي كافة الأنشطة والعمليات التي تتعرض لها البيانات، مثل جمع البيانات والتحقق من صحتها وتخزينها وفرزها وإضافتها وتعديلها وحذفها واسترجاعها.

- المعالجة الأساسية (Basic processing): تعالج البيانات بصورة أساسية من خلال عمليات الإدخال – التخزين – الحذف – الإضافة – الترتيب – التصنيف – الفرز – التلخيص- المقارنة، وهذه المعالجات تتم غالبا بشكل يومي بواسطة المستخدمين ومن خلال نظم المعلومات المختلفة على شكل قواعد البيانات .

- المعالجة المتقدمة (Advanced Processing) : يقصد بها معالجة البيانات الموجودة بكميات ضخمة في قواعد البيانات المترابطة في مواقع مختلفة من خلال عدة تقنيات مثل: متاجر البيانات (Data Mart) ومخازن البيانات، والتنقيب من البيانات (Data Mining) وهي التقنيات التي تعتمد على البحث والتنقيب والتحليلات المباشرة بهدف تقديم معلومات لا تستطيع قواعد البيانات العادية تقديمها.

المعلومات Information

هي ناتج معالجة البيانات الخام بأي طريقة من طرق المعالجة، بحيث تنتج معلومات منظمة ومرتبة يمكن الاعتماد عليها في تسيير أعمال المؤسسة وعمليات اتخاذ القرارات .

مثـــــــــــال: إن مجموعة أسماء ودرجات المواد لطلاب يمكن اعتبارها بيانات، بينما معالجتها وتنظيمها على شكل كشف بأسماء طلاب مادة تحليل النظم مثلا ودرجاتهم في العادة يمكن أن تعتبر معلومات.

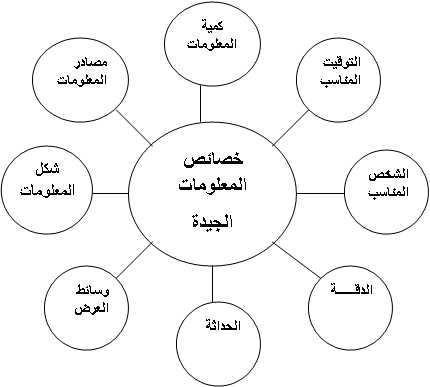

خصائص المعلومات الجيدة:

1- كمية المعلومات: يجب أن تكون كمية المعلومات مناسبة للهدف منها، حيث يهتم المستوى الإداري الأعلى بالتقارير الملخصة أو المحددة الهدف، بينما يهتم المستوى الأدنى بالتقارير التفصيلية، بينما نجد التقارير الإحصائية تعطي صورة سريعة وواضحة عن موضوع معين، وتساعد على اتخاذ القرار .

2- مصادر المعلومات: يجب أن تكون المعلومات من مصادر موثوقة وموثقة.

3- شكل المعلومات: يجب عرض المعلومات بالشكل المناسب الذي يخدم الهدف، ومن هذه الأشكال: التقارير التفصيلية، التقارير الملخصة بجداول المخططات، التقارير الإحصائية.

4- وسائط العرض: مثل الورق، الملفات الإلكترونية، الأشرطة المسموعة، البرامج الحاسوبية، فيجب أن يكون الخط واضحا في الوسائط الورقية وأن يكون الصوت والصورة واضحين في الوسائط الأخرى.

5- التوقيت المناسب للهدف: تكون المعلومات غير ذات قيمة إذا جاءت بعد حدوث الحدث الذي كان يتطلب المعلومة لاتخاذ القرار قبل حدوثه.

6- الشخص المناسب : تكون المعلومات غير ذات قيمه إذا جاءت لشخص غير معني بالحدث موضوع المعلومة.

7-الدقة والوثوقية : وهي من أهم خصائص المعلومات الجيدة .

8- الحداثــــــة: يجب أن تكون المعلومات حديثة.

مصادر المعلومات

أ) مصادر ورقية:

- الكتب.

- الوثائق.

- المستندات والفواتير.

- التقارير والإحصائيات.

- الجرائد والمجلات.

ب) مصادر إلكترونية:

- الإنترنت.

- الكتب الإلكترونية.

- الأشرطة المغناطيسية.

ج) مصادر سمعية:

- المقابلات.

- الاجتماعات.

- البرامج التليفزيونية والإذاعية.

- التسجيلات الصوتية.

- المحاضرات.

أهمية المعلومات:

إن للمعلومات أهمية كبيرة حيث تعتبر موردًا هامًا لدعم عمل المؤسسة فهي:

- تساعد في معرفة الحقائق.

- تساعد في معرفة تحليل وتحديد المشكلة.

- تساعد على اكتمال المعرفة.

- ترفع من مستوى صحة ودقة العمل المنجز.

- تساعد على تطور وتحسين العمل.

- تساعد على سرعة إنجاز العمل.

- تساعد على عملية اتخاذ القرارات.

- تساعد في عملية التخطيط.

أشكال المعلومات

تظهر المعلومات في عدة أشكال تخدم الهدف ومن هذه الأشكال:

- تقارير تفصيلية.

- تقارير ملخصة.

- تقارير رسومات بيانية.

- جداول.

- مقالات.

- نماذج.

- تقارير إحصائية.

الفصل الثالث

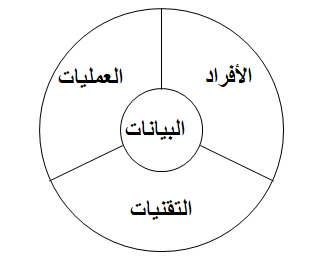

نظم المعلومات الحاسوبية

نظم المعلومات الحاسوبية:

هي عبارة عن مجموعة الأفراد والعمليات والبيانات والتقنيات التي تتفاعل معًا لتزويد المدراء والموظفين بالمعلومات اللازمة لتسيير العمل وتحقيق الهدف. ويعتمد نظام المعلومات الحاسوبي على تطبيقات قواعد البيانات أو إحدى اللغات المستخدمة لبناء قواعد البيانات، ويتم من خلال هذا النظام تخزين بيانات المؤسسة، ومن ثم معالجتها من خلال الإضافة والتعديل والحذف، وإخراجها كمعلومات بأشكال مختلفة تخدم العمليات اليومية للمؤسسة كما هو موضح بالشكل.

الحاسوب:

هو عبارة عن مجموعة من الأجهزة المستقلة والمترابطة بعضها ببعض، تؤدي كل منها وظيفة محدودة، ويطلق على هذه الأجهزة (Hardware)، وتعمل هذه الأجهزة فيما بينها بأسلوب منظم من خلال البرمجيات (Software)، وتسمى المعدات والبرمجيات معًا بالحاسوب (Computer).

وظائف الحاسوب الأساسي:

أ) استقبال المدخــــلات Inputs: (استقبال البيانات).

ب) المعالجـــــــــــة Processing: معالجة البيانات لتحويلها إلى مخرجات.

ج) إظهار المخرجات Outputs: النتائج التي تحصل عليها بعد عملية معالجة البيانات (المدخلات).

مميزات الحاسوب:

- السرعة العالية في إجراء العمليات وإظهار النتائج.

- الدقة العالية.

- الوثوقية والمقدرة على العمل المتواصل دون أخطاء.

- المقدرة على تخزين كمية هائلة من البيانات واستدعائها عن الحاجة.

مقومات نظم المعلومات الحاسوبية:

يمتلك نظام المعلومات في أي مؤسسة (جهة أو شركة أو جمعية) مقومات هي:

أ) الهدف: توفير المعلومات التي تساعد على تسيير العمل اليومي، ودعم عملية اتخاذ القرار.

(ب) الحدود: تعتبر حدود نظام المعلومات هي حدود المؤسسة التي يعمـــــل فيها.

(ج) البيـــئة: كافة المؤثرات التي تتأثر بها المؤسسة وتؤثر على نظام المعلومات.

مكونات نظم المعلومات الحاسوبية:

يتكون من مجموعة من العناصر التي تعمل معًا لتحقيق الهدف وأهمها:

- الأفراد: وهم كل الأفراد الذين لهم علاقة بالنظام مثل: موظفي المؤسسة التي تطلب طبيعة عملهم التعامل مع نظام المعلومات من خــــــــلال الشاشات المختلفة للنظام الحاسوبي.

- العمليات: هي مجموعة الأعمال والإجراءات اليومية التي يتم من خلالها تخزين ومعالجة المعلومات وتقديمها للمستفيدين.

- التقنيات: هي المعدات والأجهزة والبرمجيات اللازمة لتحقيق العمليات.

- البيــانات: هي المادة الخام التي تعتبر أساس عمل المعلومات الحاسوبية ومبرر وجوده.

عملية بناء وتطوير نظام معلومات الحاسوب

هذه النظم عبارة عن برامج حاسوبية تعد من قبل مصممي ومبرمجي قواعد البيانات ويتعامل المستخدم أو الموظف مع النظام من خلال شاشات مختلفة دون أن يتحمل عبء معرفة كيف تم تصميم أو برمجة هذا النظام .

مراحل تطوير نظم المعلومات الحاسوبية

إن بناء تطوير نظام المعلومات هو عبارة عن تحويل أنشطة المؤسسة اليدوية أو القديمة إلى نظام حاسوبي متطور وسريع ودقيق.

ويمر تطوير نظام المعلومات بعدة خطوات هامة ، أهمها:

1- مرحلة التحليل: (مرحلة دراسية وتحليل النظام القائم في المؤسسة: تجزئة النظام إلى مكوناته الأساسية وتعريف هذه المكونات وتحديد العلاقات التي تربط فيما بينها لتحديد المشاكل التي يعاني منها النظام ومعالجتها، وهذه المرحلة مهمة لأن قوة ودقة مرحلة التصميم وبناء النظام الحاسوبي يعتمد على جودة مخرجات مرحلة التحليل .

2- مرحلة التصميم: هي المرحلة التي يتم فيها إعداد التصاميم التفصيلية لتنفيذ التصميم الأمثل وتحويلها إلى نظام جاهز للعمل، وتعتمد عملية التنفيذ على اختيار الاستراتيجية المناسبة لنقل النظام الجديد مكان النظام السابق بطريقة لا تؤدي إلى تعطيل العمل في المؤسسة.

أهداف نظم المعلومات الحاسوبية:

- توفير إمكانيات أفضل من حيث السرعة والدقة والجهد.

- توفير تحكم أفضل من حيث الحماية وإجراءات الأمن والسلامة.

- تحسين الاتصالات وتدفق المعلومات.

- تخفيض تكلفة المعلومات.

- توفير مزايا تنافسية.

- الفاعلية في تلبية احتياجات المستخدمين.

- الكفاءة في استخدام وتوفير الجهد والوقت.

- الوثوقية والعمل دون أعطال وتوفير إجراءات لحماية السلامة.

- سهولة الصيانة والمقدرة على التطوير بأقل تكلفة.

قاعدة البيانات (Data base):

عبارة عن مجموعة من الجداول المترابطة فيما بينهما.

- أهم المعلومات الحاسوبية.

- الإدارية المعتمدة على قواعد البيانات.

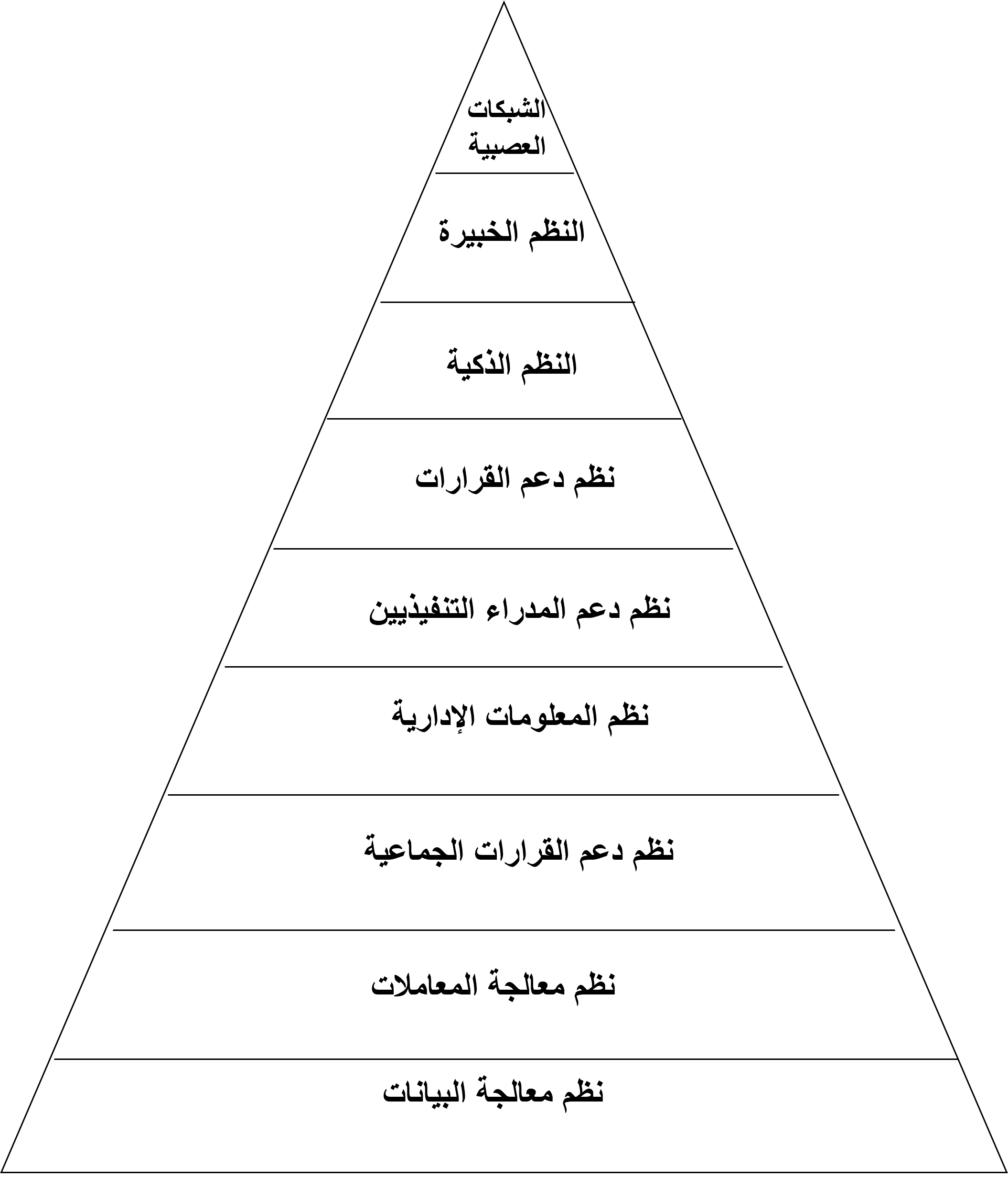

- نظم معالجة البيانات: هي النظم التي عملت على تشغيل ومعالجة البيانات والاستفادة من التكنولوجيا في مراحلها الأولى.

- نظم معالجة المعاملات ومعالجة المعلومات: وهي نظم معلومات موجهة لحوسبة العمليات الإدارية التي يتم إنجازها في المستويات التنفيذية في المؤسسة مثل: عمليات البيع والشراء ودفع الرواتب .

- نظم المعلومات الإدارية : وهي نظم معلومات حاسوبية موجهة لدعم الإدارات الوظيفية العليا في المؤسسة، وأهم تلك النظم :

- نظام معلومات التسويق.

- نظام معلومات الإنتاج.

- نظام المعلومات المالية.

- نظام معلومات الموارد البشرية، وتمثل نظم المعلومات الإدارية تكامل البيئة الوظيفية للمؤسسة وتكنولوجيا المعلومات.

- نظم دعم القرار: وهي نظم حاسوبية تقوم بتوفير المعلومات اللازمة لحل المشكلات المعقدة.

- نظم دعم القرارات الجماعية: وهي نظم حاسوبية تقوم بتوفير المعلومات اللازمة لحل المشكلات المعقدة ودعم عملية اتخاذ القرارات الجماعية.

- نظم معلومات المدراء التنفيذيين: وهي نظم حاسوبية لدعم الإدارة العليا في المؤسسة من خلال توفير المعلومات اللازمة لحل المشكلات المعقدة جدا وذات البيئة المحددة.

- نظم المعلومات الحاسوبية المعتمدة على قواعد المعرفة: مع تطور البرمجيات ومعدات الحاسوب وظهور الوسائط المتطورة لإدخال البيانات وإخراجها، بدأت تظهر النظم المتقدمة والتي تعمل بعدد ضخم من البيانات والمعلومات ومعالجتها بطرق متقدمة فينتج عنها معلومات متقدمة.

قواعد المعرفة:

هي بنك تتجمع فيه كل الحقائق والمعلومات والقواعد والقوانين والإجراءات المنهجيةـ، المتعلقة بموضوع معرفي محدد، فيقوم النظام الخبير باستخدامه للتوصل إلى قرارات معينة.

- النظم الذكية ( الذكاء الصغير ): هي النظم التي لها قدرة على خزن الخبرات والمعارف للأشياء المتراكمة ومعالجتها واستخدامها في عملية اتخاذ القرارات الصعبة.

- النظم الخبيرة (Expert Systems): هي النظم التي لها قدرة على خزن قواعد المعرفة للأشياء المتراكمة ومعالجتها واستخدامها في عملية اتخاذ القرارات الصعبة.

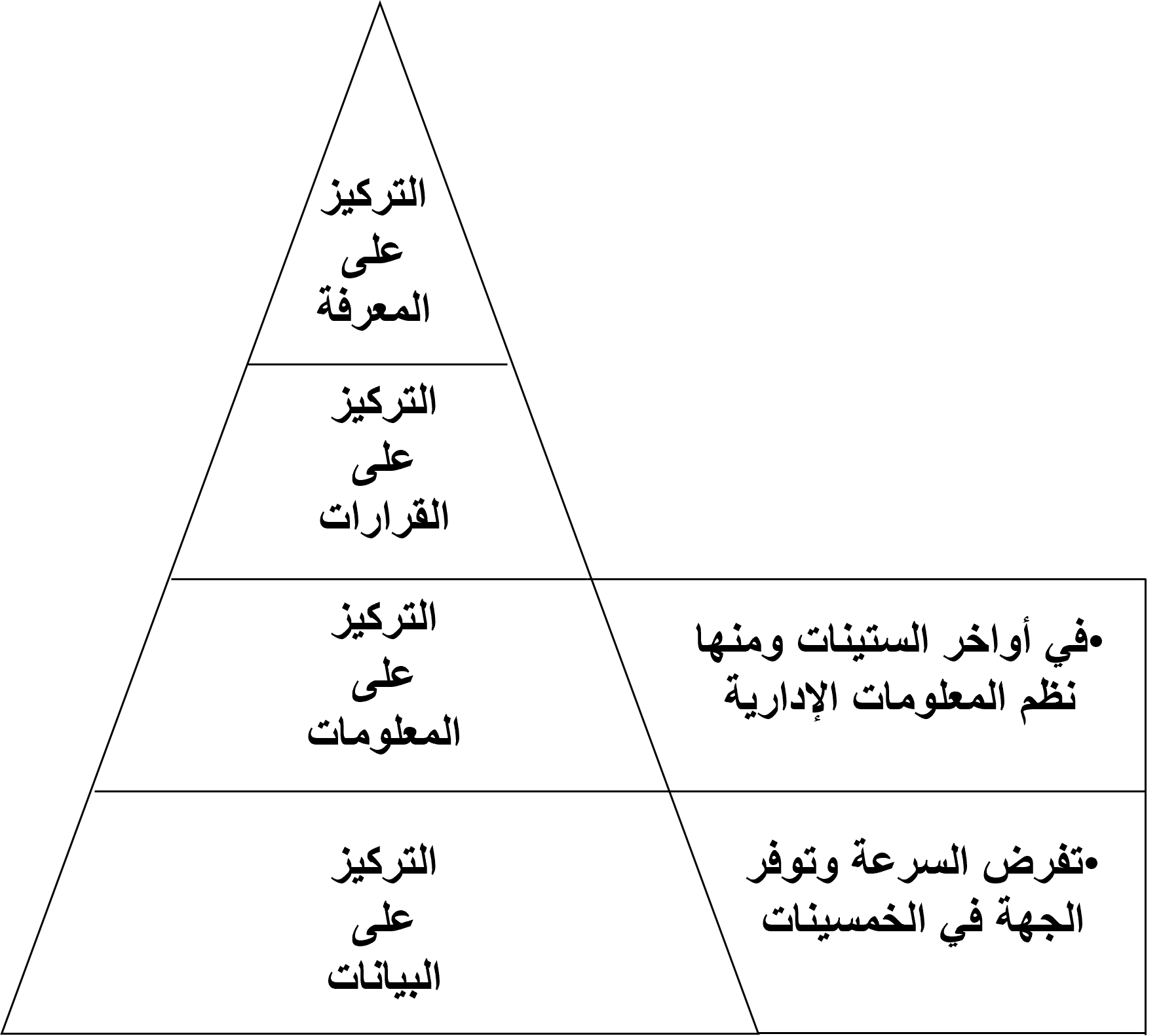

- الشبكات العصبية ( Neural Net Works) : وهى شبكات تستند إلى نظم قواعد المعرفة الموزعة المتوازية وهى تعتمد على وضع الذكاء في الحاسب، والشكل التالي يبين مراحل تطور نظم المعلومات.

مراحل تطور نظم المعلومات: ويمكن تمثيل أنواع نظم المعلومات الحاسوبية بالشكل التالي:

بيانات نظم المعلومات الحاسوبية :

تدعم الأفراد وتدعم المجموعات، وذلك من خلال معدات الشبكة والنظام الموزع .

- نظم المعلومات التي تعمل على دعم عمل الأفراد: وهي نظم توفر معلومات لمستخدم واحد أو عدد محدود من المستخدمين، مثل نظم قواعد البيانات الصغيرة والمتوسطة.

- نظم المعلومات التي تعمل على دعم عمل المجموعات: توفر هذه الأنواع من النظم الحاسوبية لعدد كبير من المستخدمين الذين قد يشتركون في نظام واحد أو قاعدة بيانات واحدة موزعة بإحدى تقنيات الشبكات.

تبنى هذه النظم بطريقتين هما:

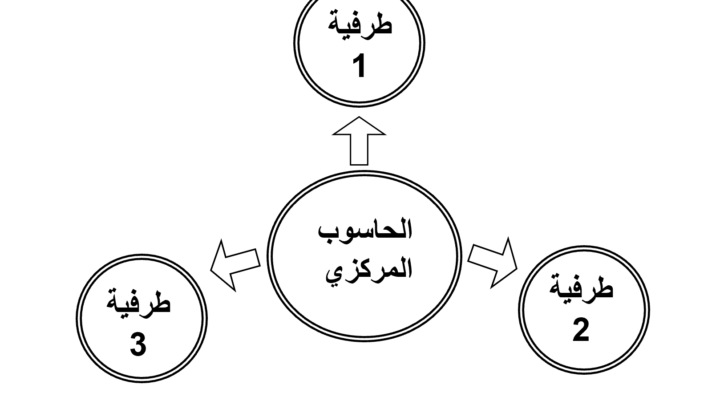

- حاسوب مركزي: يتم تخزين قاعـــدة البيانات في الحاســوب المــركزي أو الخـــادم (Server)، ويتم التعامل مع قاعدة البيانات من خــــــلال محطات طرفية ترتبط بالحاسب المركزي عن طريق شبكة حاسوبية تسمى بالشبكة المحلية، كما في الشكل التالي :

- الشبكة الموسعة: تعمل على المحطات الطرفية إلى عــــدة حواسيب متصلة ببعضــها البعض من خلال إحدى تكنولوجيا ربط الشبكات. وهذه النظم التي تدعم عمــل أكــبر عـــدد من المستخدمين الموجودين فـــي أماكن مختلفة جغرافيًا في العالم .

الفصل الرابع

محلل ومصمم نظم المعلومات الحاسوبية:

محلل النظم:

هو الشخص المسؤول عن دراسة النظام القائم بفرض تشخيص نقاط ضعفه ومشاكله، ويقدم بعد ذلك تقريرًا يتضمن مقترحات وحلولًا مناسبة، ومن ثم يقوم بتصميم نظام جديد وتنفيذه وصيانته.

مؤهلات محلل النظم:

- بكالوريوس أو مؤهل أعلى في علوم الحاسوب أو نظم المعلومات.

- مهارات إدارية.

- مهارات التواصل.

- المعارف التقنية والإلمام بأحدث التقنيات.

مهارات محلل النظم:

- جمع المعلومات الكافية لدراسة النظام القائم وتحديد متطلبات النظام الجديد.

- تحديد المشاكل ونقاط الضعف التي يعاني منها النظام القائم.

- تطوير حلول للمشاكل الموجودة .

- تحديد أهداف النظام الجديد.

- تحديد الجدوى الاقتصادية والتقنية للنظام الجديد .

- تصميم النظام.

- تنفيذ النظام.

- الإشراف على إعداد الموقع الجديد الذي سيتم عمل النظام فيه.

- تدريب المستخدمين على النظام الجديد.

صفات محلل النظم الشخصية :

- حب العمل.

- القدرة على التعامل الفعال مع الآخرين .

- المبادرة.

- التعاون والدبلوماسية.

- القدرة على تحفيز الآخرين على العمل والتعاون .

- القدرة على عرض الأفكار الجديدة وإقناع الآخرين.

- القدرة على العمل ضمن فريق كعضو فعال أو قائد كفءٍ.

- القدرة على تحليل المشاكل.

- القدرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب.

- القدرة على النظر إلى الموضوع من وجهات نظر مختلفة.

- القدرة على الإبداع.

- القدرة على الصبر والتحمل.

- الإطلاع المستمر على آخر المستجدات في مجال المعلومات والتقنيات.

- القدرة على التدريب.

أهم المشاكل التي تواجه محلل النظم:

نتيجة طبيعة عمل محلل النظم وارتباطه بنظام له عدة مكونات وخصائص، فله مشاكل معقدة، ومتشابكة، أفراد مختلفين في الطباع والتفكير والتعامل، وتقنيات كثيرة ومتجددة، وتوجد عدة مشاكل من أهمها:

- الغموض في ظواهر وأسباب بعض المشاكل.

- الالتباس في معرفة السبب الحقيقي وراء مشكلة معينة أو قصور معين.

- جمع بيانات غير صحيحة نتيجة الاعتماد على مصدر واحد أو عدم التفريق بين الحقيقة والرأي.

- وضع توقعات غير صحيحة نتيجة السرعة والاستعجال في تحليل البيانات.

- عدم تعاون المستخدم مع محلل النظم.

- تعدد الحلول وصعوبة تحديد الأفضل.

- التدقيق المبالغ فيه يزيد من كلفة التحليل من جانب الجهد والمال والوقت.

- صعوبة اختيار أدوات وأساليب ومنهجيات التحليل لوجود عدة خيارات.

- ضرورة متابعة التطورات في مجال تقنية المعلومات.

- تغير بيئة الأعمال بشكل دائم.

تطور علاقة محلل النظم مع المستخدم النهائي:

منذ أن بدأت مهنة محلل النظم وهي لا تستغني عــن دور المستــخدم في تقديم المعلومات عن النظام القائم للمؤسسة، ولكن هذا الدور لم يكـن واضحًا في بداية ظهور تحليل وتصميم النظم الحاسوبية. فكانت الطريقة القديمة لهذه العـلاقة تعطي دورًا محدودًا للمستخدم نتيجة للفجوة الكبيرة بين محلل النظم الخبير في التقنيات الحديثة والمستخدم العادي الذي لا يعرف هذه التقنيات. فإنه للمستخدم دور المشتـرك الأساسي في كافة مراحل التحليل والتصميم، وهذا سبب تقلص الفجوة التقنية بين محلل النظم والمستخدم، واستيعــاب محلل النظم لأهمية المستخدم كمصدر رئيسي للمعلومات.

مهام محلل النظم الذي يعمل في شركة متخصصة في تحليل النظم:

- القيام بالدراسات التمهيدية الخاصة بالنظام المطلوب تطويره.

- تقديم الجدوى الاقتصادية والفنية وتحديد متطلبات النظم الجديد من أجهزة ومعدات وبرمجيات لأخذ الموافقة على بدء الدراسة التفصيلية.

- القيام بالدراسة التفصيلية من جمع معلومات ومن ثم تحليلها وتحديد متطلبات تطور النظام القائم.

- وضع التصاميم للنظام الجديد .

- توثيق النظام الجديد.

- إعداد أدلة النظام وتدريب الموظفين.

- صيانة النظام في حالة الاتفاق على ذلك.

- تقديم حلول تقنية للمشاكل الصغيرة.

أسباب فشل تطوير نظم المعلومات الحاسوبية في بعض المؤسسات:

- محاولة المؤسسة إلغاء أو تقليص مرحلة التحليل، ونقل العمل اليدوي بمشاكله وعيوبه إلى نظام حاسوبي .

- عدم اقتناع المستخدمين بالنظام الجديد أو تخوفهم منه؛ مما يؤدي إلى عدم تعاونهم مع محلل النظم.

- الروتين والبطء في إجراءات التطوير واستغراق وقت طويل قد يؤدي لتغير متطلبات المستخدمين أو تغير محلل النظم.

- إهمال جانب التوعية لمفهوم نظم المعلومات الحاسوبية.

- عدم استيعاب إمكانيات النظام الحاسوبي وافتراض أن النظام الجديد يجب أن ينفذ الأوامر مهما كانت.

- تتجه بعض مؤسسات النظام الحاسوبي إلى افتراض أن النظام الجديد يجب أن ينفذ الأوامر مهما كانت.

- عدم تخصيص إدارة خاصة بنظم المعلومات وإدراج النظام الحاسوبي تحت إدارة غير متخصصة.

- وجود فجوة تكنولوجية بين العاملين في عمل التطوير وبين موظفي المؤسسة.

- اتصاف محلل النظم بالتعالي مما يخلق علاقة غير جيدة مع المستخدمين.

- عدم قدرة محلل النظم على إقناع الإدارة (المستخدمين) بمميزات نظام المعلومات الحاسوبي.

- تخويف محلل النظم المستخدمين من التعامل مع النظام الجديد.

- تلميح محلل النظم بضرورة إحلال موظفين جدد مختصين محل الموظفين الأصليين.

تطـوير نظم المعـلومات الحـاسـوبية

مرحلة تحليل النظام:

- الدراسة التمهيدية:

مراحل جمع المعلومات: أهمها:

- تحديد المشكلة.

- اقتراح حلول عملية لحل المشكلة.

- تحديد أهداف النظام الجديد.

- تلبية احتياجات كافة مستخدمي النظام.

ولتحقيق هذه المراحل يجب على محلل النظم القيام بـ:

- إجراء العديد من المقابلات مع المستخدمين ذوي العلاقة.

- القيام بالملاحظات الشخصية الميدانية.

- الاطلاع على الوثائق والتقارير والملفات الخاصة بالمؤسسة.

- الاطلاع على البرامج الحاسوبية وملفات البيانات والبرمجيات الموجودة.

- إجراء الاستبيانات الضرورية .

مصادر المعلومات المطلوبة لتحليل النظام القائم :

- مستخدمو النظام (الموظفين).

- الوثائق والتقارير المتوفرة في المؤسسة.

- البرامج الحاسوبية إن وجدت.

- أدلة الإجراءات التي يتعامل معها الموظفون لأداء أعمالهم .

طرق جمع المعلومات داخل المؤسسة والتحقق من صحتها:

أولًا: طرق جمع المعلومات:

- المقابلة الشخصية.

- الاستبيان .

- المراقبة.

- تحليل الوثائق.

ثانيًا : طرق التحقق من صحة المعلومات التي جمعها:

- المحاضرات والعروض التقديمية.

- اجتماعات الفريق.

- النماذج الشبيهة.

أولًا : طرق جمع المعلومات:

1/ المقابلة الشخصية: هي أكثر الطرق استخدامًا عن طريق الحوار المباشر بين محلل النظم والمستخدم.

أهم الاستعدادات التي يقوم بها محلل النظم قبل المقابلة:

- تحديد أهداف المقابلة.

- اختيار الشخص المناسب.

- الإلمام الكامل بموضوع البحث.

- جمع معلومات عن الشخص المقابل.

- تحديد الموعد مسبقًا.

- تحضير الأسئلة.

- تكوين أسئلة لها علاقة بالموضوع.

- تكون صياغة الأسئلة جيدة .

- تجنب الأسئلة المحرجة.

- تجنب الأسئلة الشخصية التي لا علاقة لها بالموضوع.

- عدم صياغة أسئلة تحمل رأي محلل النظم .

- تجنب الأسئلة التي لها علاقة بالصراعات والنزاعات داخل المؤسسة.

- عدم استخدام مصطلحات علمية معقدة.

- الحضور قبل الموعد بوقت مناسب.

- الاستعداد النفسي للمقابلة والتدرب عليها مسبقًا.

- الاستعداد للمقابلة بالشكل المناسب من حيث المظهر.

النقاط التي يجب التركيز عليها أثناء المقابلة:

- التعريف بالنفس وتحديد الغرض من المقابلة بشكل لائق ومهذب.

- الاستئذان في حالة التسجيل للمقابلة.

- عدم التدخين أثناء المقابلة.

- تدوين الملاحظات على الأجوبة بسرعة.

- التفاعل والانتباه مع الشخص المقابل.

- عدم مقاطعة المقابل.

- تجنب إعطاء آراء شخصية.

الأنشطة الهامة بعد المقابلة:

- إكمال الملاحظات بعد المقابلة مباشرة.

- توثيق المقابلة.

- تحليل المعلومات التي تم تدوينها أثناء المقابلة.

تمرين 1:

(شركة إدارة المشاريع الهندسية)

شركة كبيرة نسبيًا مركزها الرئيسي فـــي الرياض، ولها فــروع في محافظات مختلفة مثل الدمام، جدة، أبها، تتكون الشركة من عدة أقسام، أهمها الوحدة التنفيذية للمشاريع، ويعمل فيها 500 موظف مابين مهندسين وإداريين، تعتمد الشركة على النظام اليدوي لتسيير أعمالها، مع استخدام محدود للحاسوب من خلال برامج معالجة النصوص والجداول الإلكترونية . وتعاني الشركة من مشاكل معينة لم يتم تحديدها تمامًا ، ولكن القول إن هناك قصورًا في متابعة بعض المهندسين الجيدين أدى الاستقالة بسبب تكدس المهام المطلوبة منهم، وتداخل المسؤوليات.

المطلوب:

- تحديد عدد من الأسئلة لرئيس الشركة.

- تحديد عدد من الأسئلة لمدير الوحدة التنفيذية.

الحــــل:

الأسئلة المقترحة لرئيس الشركة :

س1/ ماهي أهمية الوحدة التنفيذية في الشركة؟

س2/ ماهي الميزانية التقريبية للوحدة التنفيذية في الشركة؟

س3/ ماهي أسباب مشاكل الوحدة التنفيذية من وجهة نظركم؟

س4/ ماهي الإجراءات التي ستتخذونها في موضوع استقالة بعض المهندسين؟

س5/ ماهي الخطط المستقبلية للوحدة التنفيذية ضمن خطط الشركة؟

الأسئلة المقترحة لمدير الوحدة التنفيذية :

س1/ ماهي أهم مهام الوحدة التنفيذية؟

س2/ ماهي المؤهلات المطلوبة للموظفين والمهندسين الذين يعملون في الوحدة التنفيذية؟

س3/ ماهي أسباب المشاكل في الوحدة التنفيذية؟

س4/ ماهي أسباب استقالة المهندسين؟

س5/ ما هي إجراءاتكم بشأن استقالة المهندسين؟

س6/ ما رأيكم في توسيع استخدام الحاسوب وعمل نظم آلية في الوحدة التنفيذية؟

س7/ ما أسباب الأخطاء في الميزانية من وجهة نظركم؟

س8/ كيف تعدون لحل هذه المشكلة؟

س9/ ما سبب تداخل المسؤوليات وتراكم الأعمال؟

س10/ كيف سيتم حل هذه التداخلات؟

مــــلاحظات:

- تكون أسئلة رئيس الشركة على مستوى عام وتتعلق بالخطط المستقبلية.

- تكون أسئلة مدير الوحدة متعمقة في التفاصيل .

- لا نفضل الأسئلة التي يمكن معرفتها من الوثائق والكشوف مثل عدد الموظفين.

- يمكن تكرار الأسئلة لأشخاص مختلفين ذوي علاقة بالموضوع لمعرفة وجهات النظر المختلفة.

- يجب التركيز على الأسئلة التي تستجد من الإجابات.

2.الاستبيان:

هو نموذج يحتوي على عدة أسئلة بشكل معين متعلقة بالموضوع قيد البحث بغرض جمع المعلومات، ويتم استخدام هذه الطريقة في حالة جمع المعلومات من عدد كبير من المستخدمين في مناطق بعيدة يصعب مقابلتهم.

الاستعداد قبل توزيع الاستبيان:

- تحديد الهدف.

- دراسة الموضوع.

- تحديد الفئة المستهدفة.

- تحديد خطة التوزيع وإعادة التجميع.

- تحديد الأسئلة.

قواعد الأسئلة في الاستبيانات :

- توضيح الهدف من الاستبيان.

- استخدام أسئلة مغلقة والتي تحتاج إلى إجابة محددة من مجموعة خيارات.

- طباعة الاستبيان بوضوح.

- عدم استخدام مصطلحات معقدة.

- ترتيب الأسئلة بشكل منطقي .

- تجانس الأسئلة .

- عدم مطالبة المستهدفين بكتابة أسمائهم لضمان الدقة في البيانات.

- ألا تكون الأسئلة كثيرة حتى لا تصبح مملة.

أمثلة لاستخدامات الاستبيانات:

- استبيانات لمعرفة حجم الإنترنت في أوساط معينة (طلاب / رجال أعمال / …..) .

- استبيانات لمعرفة سبب شكوى عملاء معينين من خدمة معينة.

تمرين: قرر قسم الحاسب الآلي في كلية المعلمين توفير خدمة الإنترنت لتدريب الطلاب على المواد الخاصة على المواد الخاصة بالإنترنت، واختلف مجلس القسم بخصوص حصر استخدامها على التطبيق الأكاديمي مقابل فتح المجال للاستخدام الحر للطلاب في كافة الكليات وللمدرسين.

المطلوب: عمل استبيان لمعرفة مدى تحمس الطلاب لاستخدام الإنترنت استخداما حرًا.

الحل:

على محلل النظم إتباع الخطوات :

- تحديد الهدف: وهو معرفة هل سيكون فتح الإنترنت للاستخدام الحر مفيدًا.

- تحديد الفئة المستهدفة وعددها: ويمكن التركيز على المستوى الثاني وما فوق والتركيز على الأقسام العلمية.

- تحديد الأسئلة: وهي ماهو مطلوب معرفته لاتخاذ القرار.

- هل لدى الطلاب وقت فراغ؟ هل لديهم خبرة؟ هل سيكون استخدامًا جيدًا؟ وغيرها من الأسئلة التي ستفيده في اتخاذ القرار .

- تحديد الأوقات المناسبة.

مثال على الاستبيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

عزيزي الطالب يهدف هذا الاستبيان إلى معرفة آرائكم حول توفير خدمة الإنترنت للاستخدام الحر، فيرجى التعاون بالرد على هذا الاستبيان لما فيه مصلحة الجميع.

| الرقم | الأسئلة | نعم | لا | قليل |

| 1 | هل لديك علم بالإنترنت ؟ | |||

| 2 | هل تود تعلم الإنترنت ؟ | |||

| 3 | هل تستخدم الإنترنت دائمًا؟ | |||

| 4 | هل تعتبر استخدام الإنترنت مفيدًا؟ | |||

| 5 | هل تعتبر استخدام الإنترنت إهدارًا للوقت؟ | |||

| 6 | هل تؤيد توفير الإنترنت للاستخدام الحر؟ | |||

| 7 | هل لديك وقت فراغ لاستخدام الإنترنت؟ | |||

| 8 | هل سيساعدك في البحث عن المعلومات؟ | |||

| 9 | هل تفتح مواقع غير مفيدة؟ | |||

| 10 | هل تؤيد وجود مشرف؟ |

3. المراقبة:

يقصد بالمراقبة المباشرة أي التعرف بشكل ميداني على طبيعة العمل.

تمرين : تعاني أحد المصانع التي تقوم بتصنيع الأقمشة من كساد في عملية الإنتاج، والتقصير في تلبية الاحتياجات الخاصة بمحلات الأقمشة، قرر محلل النظم قبل البدء بالتحليل، النزول في جولة ميدانية إلى المصنع وملاحظة العمل فيه دون التعريف بمهمته وبعد أخذ الإذن من صاحب المصنع.

المطلوب: حدد على ماذا سوف يركز محلل النظم؟

الحل:

يجب على محلل النظم التركيز على التالي :

- هل توجد آلات معطلة؟

- هل تتعطل بعض الآلات بشكل مستمر خلال اليوم؟

- هل ينشغل العمال عن العمل؟

- هل توجد وظيفة مراقبة الجودة؟

- أوقات وصول العمال وأوقات انصرافهم.

4. تحليل الوثائق:

يجب على محلل النظم أن يقوم بدراسـة وتحليل كافة وثائق المؤسسة مثل: تقارير الميزانية، تقارير الإنشاء والخطط السابقة، محاضر اجتماعات المدراء، الجداول وفواتير المبيعات والمشتريات، الملفات وغيرها .

الفصل الخامس

توصيف العمليات:

يقصد بها توصيف كافة العمليات في مخطط تدفق البيانات، فالعمليات الموجودة في المخطط العام لتدفق البيانات يمكن توصيفها باللغة الطبيعية، أما العمليات في المستويات التفصيلية فيجب توصيفها بدقة وبطريقة واضحة، وفيها تحدد الإجراءت لعملية تحويل المدخلات والمخرجات.

أدوات توصيف العمليات:

- اللغة البنيوية: تستخدم لتوصيف إجراءات العملية بطريقة تشبه كتابة البرنامج تستخدم لعملية التوصف.

- أقفال الأمر : احسب، قارن، اقرأ، سجل، أضف.

- عمليات المقارنة : أكبر من، أصغر من، يساوي، (=،<،>).

- العمليات المنطقية : أو، لا، و، (not, and, or).

أسلوب التوصيف:

الأسلوب التسلسلي: تستخدم لتوصيف مهام تنفيذ بشكل تسلسلي.

مثال ( استلم الطلب ) RECEIVE THE ORDER

(أرسل الطلب ) SEND THE ORDER

(تأكد من الطلب ) CHECK THE ORDER

- أسلوب القرار : يستخدم لتوصيف المهام الضرورية لتحقيق شروط معينة لتنفيذها.

| إذا تحققت الشروط عندها | (الشرط )IF |

| نفذ التعليمة (1) | التعليمات (1) THEN |

| وإلا نفذ التعليمة (2) | التعليمات (2) ELSE |

مثال (على قبول طلب وفقا للشرط)

| إذا كان الرصيد أكبر من الصفر عندها | IF (BALANCE > 0) |

| اقبل الطلب | اقبل الطلب THEN |

| وإلا ارفض الطلب | ارفض الطلب ELSE |

- أسلوب المعالجة COSE: يستخدم لتوصيل المهام ثم تنفيذها وفقا لمجالات محددة:

COSE 1

COSE 11

COSE 111

مثال (وصف عملية تحديد التقديرات لكل مدى من الدرجات حسب النظام المتبع) توضيح:

| في حالة الدرجة من صفر إلى 59 التقدير ضعيف (H) |

| في حالة الدرجة من 60 إلى 64 التقدير مقبول (D) |

| في حالة الدرجة من 65 إلى 69 التقدير مقبول مرتفع (D+) |

| في حالة الدرجة من 70 إلى 74 التقدير جيد (C) |

| في حالة الدرجة من 75 إلى 79 التقدير جيد مرتفع (C+) |

| في حالة الدرجة من 80 إلى 84 التقدير جيدجدًا (B) |

| في حالة الدرجة من 85 إلى 89 التقدير جيدجدًا مرتفع (B+) |

| في حالة الدرجة من 90 إلى 94 التقدير ضعيف ممتاز(A) |

| في حالة الدرجة من 95 إلى 100 التقدير ممتاز مرتفع (A+) |

- أسلوب التكرار: وتستخدم لتوصيف المهام التي يتم تنفيذها بتكرار محدد بشرط معين.

| طالما الشرط محقق نفذ التعليمات | Do(الشرط) While (التعليمات) End |

| كرر التعليمات طالما الشرط محقق | Repeat (التعليمات)Begin (الشرط) Until End |

مثال (طلب أصناف للمخزن)

توضيح : طالما كمية الأصناف في الميزان أقل من حد الطلب، نفذ تعليمات إعادة طلب مخزون حتى تصبح الكمية فوق حد الطلب.

- جداول القرارات : تستخدم جداول القرارات لتوصيف العمليات المعقدة ذات الشروط الكثيرة . تتكون جداول القرارات من قسمين . قسم الشروط وقسم الأفعال.

خطوات تكوين جداول القرارات :

- تحديد توصيف العملية بدقة.

- تحديد كافة الشروط المحتملة.

- تحديد كافة الأفعال المحتملة.

- تحديد كافة القرارات في جميع الحالات.

- إعداد الجدول المكون من الشروط والأفعال والقرارات.

مثال

(في قسم الطلبات تم توصيف عملية الموافقة على طلب معين على النحو التالي)

إذا كان رصيد الزبون أقل من حد الائتمان المسموح به ويصنف كونه يدفع بانتظام فيمكن قبول طلبه، أما إذا كان تصنيفه لا يدفع بانتظام فإن طلبه يرفض وإذا كان لديه موافقة استثنائية من الإدارة، أما إذا كان رصيد الزبون ليس أقل من حد الائتمان فإن الطلب مقبول.

| جدول قراءة عملية قبول أو رفض الطلبات | الحالات المتوقعة | |||

| حالة1 | حالة2 | حالة3 | حالة4 | |

| هل رصيد الزبون أقل من حد الائتمان | نعم | نعم | نعم | لا |

| هل هذا الزبون مصنف كونه يدفع بانتظام | نعم | لا | لا | |

| هل حصل الزبون موافقة استثنائية من الإدارة | نعم | لا | ||

| القرار: قبول الطلب | √ | √ | √ | |

| القرار: رفض الطلب | √ |

التوضيح : يوضح الجدول أعلاه أربع حالات يمكن أن تطبق على زبون ما ويحدد في كل حالة قبول الطلب أو رفضه.

قاموس البيانات :

هو عبارة عن قاموس للبيانات يحدد اسم وتوصيف كل عنصر من العناصر التي تظهر في النظام، وكذلك تدفق البيانات ومخازن البيانات والعمليات والمخططات ويعتبر مرجعا برمجيا أساسيا للنظام.

مثال (على توصيف حقل في جدول)

الطلاب (رقم الطالب، اسم الطالب، التخصص)

| اسم العنصر | النوع | الحجم | الجدول | المصدر | التغير | الحالة | ملاحظات |

| رقم الطالب | رقمي | 9 | الطلاب | إدخال | في حالة التحويل | مفتاح رئيسي | خانتان لعام الالتحاق ثم رمز الكلية والقسم ثم تسلسلي |

| اسم الطالب | حرفي | 50 | الطلاب | إدخال | لا | مطلوب | الاسم الثلاثي |

| التخصص | حرفي | 20 | التخصصات | إدخال من قائمة | في حالة التحويل | مطلوب | من تخصصات الجامعة |

Cتصنيف البيانات:

المقصود فيها هو تقسيم مفردات البيانات إلى مجموعات، بحيث تتدرج مفردات البيانات ذات الملامح المشتركة في مجموعة واحدة فيها خصائص معينة يمكن تميزها عن بقية المجموعات.

Cأنواع التصنيف:

- التصنيف الوجهي: تصنف مفردات البيانات في مجموعات في كل مجموعة تمثل وجها ومنظورا خاصا لهذه المفردات.

مثال (صنف الطلاب تبعا للكلية والقسم)

| الوجه الأول (الكلية) | الوجه الثاني (القسم) |

| كلية المعلمين | قسم الحاسب الآلي |

| كلية الاقتصاد | قسم إدارة أعمال |

| كلية الاقتصاد | قسم المحاسبة |

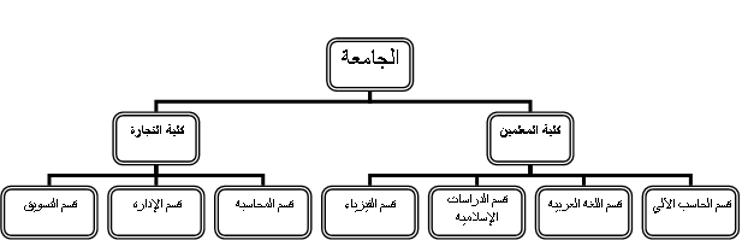

- التصنيف الهرمي: وهو من أهم أنواع التصنيفات في مجال نظم المعلومات بصفة خاصة، ويتم عن طريق تصنيف مفردات البيانات إلى مجموعات رئسية، وكل مجموعة بدورها تنقسم إلى مجموعات فرعية أصغر حتى يصل إلى أصغر مجموعة فردية .

مثال (صنف الكليات والأقسام في جامعة الملك سعود متبعا التصنيف الهرمي)

ترميز البيانات: يعني التعبير عن مفردات البيانات برمز مختصر يدل عليها، ويميزها عن غيرها من مفردات البيانات.

* خصائص الترميز الجيدة:

- التفرد: يجب أن لا يتكرر الرمز المخصص لحالة معينة من البيانات تحت حقل معين لنفس الحقل مع إمكانية تكراره لترميز مفردة، مثل إذا رمزنا للجنسية السعودية لرمز (1) في حقل الجنسية في أحد الجداول الموجودة في قاعدة البيانات؛ وعليه لا يمكن إعطاء الرمز (1) لجنسية أخرى، ولكن في حقل آخر مثل المهنة يمكن إعطاء مهنة مهندس مثلا الرمز (1).

- الإيجاز : يكون مختصرا ولا يأخذ مساحة كبيرة.

- المعنى : يكون للمعنى رمز منطقي يستحسن في حقل الحالة الاجتماعية أن يكون للرمز(1) للعزاب والرمز (2) للمتزوج وليس العكس.

- المرونة : قليلة التعديل والتطوير.

- المعالجة : الترميز قابل للمعالجة.

- قابلية التوسيع : الترميز قابل للتعديل المستقبلي.

مثال : إذا كنا نرمز حقل رقم الطالب في جدول الطلاب فيمكن أن تدل الخانات الأولى والثانية على سنة الالتحاق، ثم تتسلسل، بحيث يتم تكرار الترميز التسلسلي كل سنة مع تغير عام الالتحاق .

الفصل السادس

أنــــــــــواع الترمـــــــيز :

1– الترميز المتسلسل: يعتمد على الأرقام المتسلسلة ويفضل استخدامه في الحالات:

- القوائم القصيرة(لا تتجاوز 30).

- القوائم الطويلة التي تحتاج مفرداتها إلى أي تصنيف آخر.

- القوائم القصيرة تحت مجموعات معينة.

- الترميز بالتقسيم إلى كتل: هو ترميز متطور للترميز المتسلسل حيث يتم تصنيف مفردات البيانات إلى كتل، حيث تعطي كل كتلة رمزا معينا وتحت كل كتلة يتم الترميز المتسلسل.

مثــــــــــــــــــــــــل :

| الكتلة | رموز المفردات تحت الكتلة |

| المجموعة 1 | 1 – 29 |

| المجموعة 2 | 30 – 39 |

| المجموعة 3 | 40 – 49 |

- الترميز بالعدد المعنوي: نعني به الترميز الذي له معنى من طبيعة مفردة البيانات أو من خصائصها الفيزيائية.

مثـــــــــــال : ترميز سيارات سعة محركها على النحو التالي:

– سيارة سعتها : 5000 cc

– سيارة سعتها : cc 2800

– سيارة سعتها : cc2000

الحــــــــــل :

| * | * | 0 | 0 | 0 | 5 |

| * | * | 0 | 0 | 8 | 2 |

| * | * | 0 | 0 | 0 | 2 |

حيث يمثل (*)أرقاما تسلسلية .

4- الترميز بالمجموعات الهرمية: يعتمد على الترميز الهرمي:

مثـــــــــــال :

| ترميز الكليات | |||

| الكلية | الرمز | ||

| كلية المعلمين | 1 | ||

| كلية الهندسة | 2 | ||

| كلية الآداب | 3 | ||

| —– | —– | ||

| تـــرميز أقسام كلية المعلمين(1) | |

| القسم | الرمز |

| قسم الحاسب الآلي | 1 |

| قسم الدراسات القرآنية | 2 |

| —— | —— |

| —- | —- |

5- تحليل وتصميم نظم قواعد المعرفة:

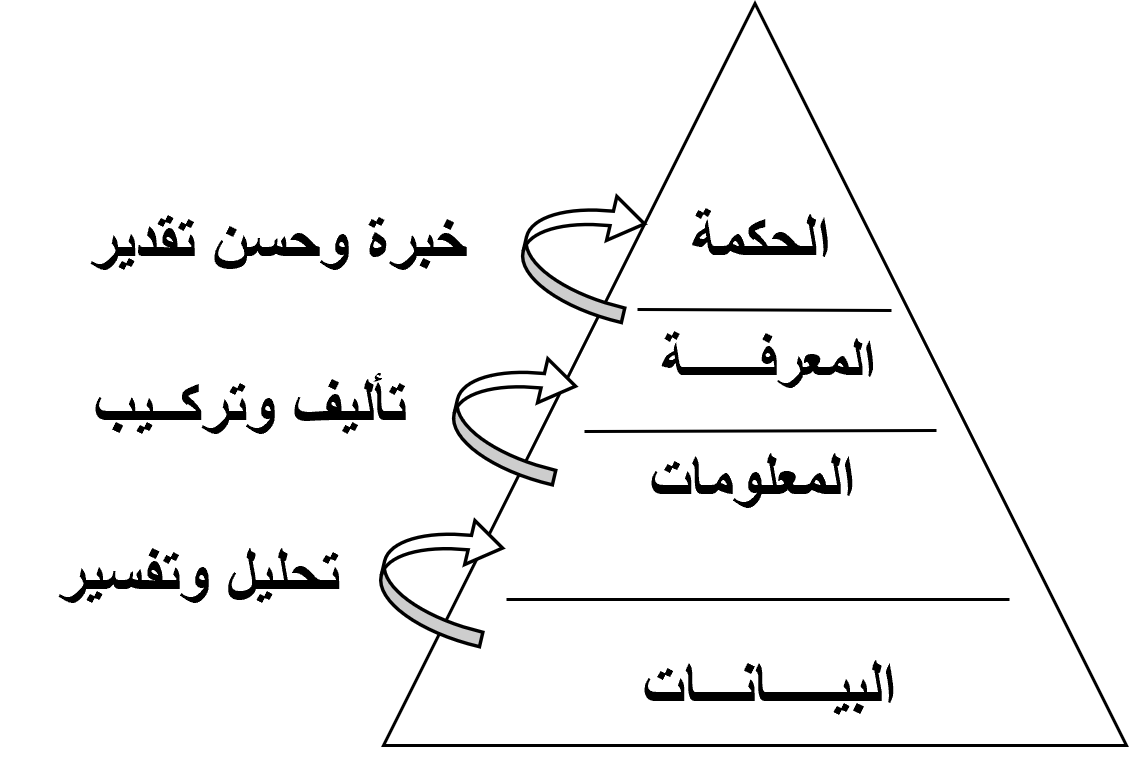

المعرفة: هي ناتج ثلاث عناصر: المعلومات، الخبرة والحكمة البشرية، وهي مجموعة الحقائق التي يحصل عليها الإنسان من خلال تجاربه وبحوثه. (هي معلومات نتجت أصلا عن معلومات أو معلومات تحت إعادة معالجتها)

الخبير : هو الشخص الذي لديه خبرة واسعة في مجال معين نتيجة العلم والبحث بالإضافة للتجارب والخبرات المتراكمة مع مرور الزمن.

قواعد المعرفة: هي عبارة عن أوعية الكترونية تحتوي على حقائق وقواعد معينة حول مجال خبرة معينة يعمل نظام الخبير على استخدامها للتوصل إلى قرارات معينة.أو هي بنك تجمع فيه كل الحقائق والمعلومات والقواعد والقوانين والإجراءات المنهجية المتعلقة بموضوع معرفي محدد.

أنواع المعرفة:

- المعرفة الصريحة : هي التي يتم استخراجها من أدمغــة الخبراء وتكون كتابتها بشكــــل واضح في السجلات حيث يمكن الاستفادة منها بالرجوع إليها وقت الحاجة.

- المعرفة الضمنية: هي المعـــرفة الموجودة في أدمغة البشر ولم تدون وتحتــــاج إلى علم إدارة المعرفة لاستخراجها واستخدامها والاستفادة منها.

تمثيل المعرفة:

| شرط |

تمثل المعرفة وفقا لقواعد وشفرة معينة تسمى بالقاعد الأساسية:

إذا كان ———– عندئذ (تعليمات)

if—————-then

هناك حقائق موجودة في قواعد المعرفة وهناك شرط إذا تحقق يتم الربط بين قواعد المعرفة وحقائق الحالة وعندئذ تصدر قرارًا أو(تعليمات يتم تنفيذها).

C قاعدة المعرفة: ( تقسم إلى)

- قسم الحقائق ويحتوي على قامة الحقائق المجموعة عن هذا المجال المعرفي.

- قسم القواعد وهي الفرضيات التي تربط بين الحقائق المعينة وفقا لقاعدة:

إذا كان ————-عندئذ

Cمكونات نظام المعرفة:

- قاعدة المعرفة: شرحت سابقا.

- آلة الاستدلال: هي برمجة للبحث في قواعد المعرفة وهي المسألة عن القيام بعملية الاستنتاج.

- مهندس المعرفة: هو المهندس أو محلل النظم المسئول عن تحليل احتياجات النظام الخبير وإجراء المقابلات مع الخبراء في هذا المجال للحصول على المعرفة والخبرة وتحويلها إلى معلومات معروضة بسهولة.

- واجهات المستخدمين: أي نظام يجب أن يحتوي على واجهات جيدة وسهلة الاستخدام.

- تفسير الاستدلال: يقوم هذا البرنامج بتقديم تفسير للقرار الذي اتخذ من خلال أجوبة المستخدم بعد مطابقتها بقواعد المعرفة المخزنة في النظام.

مقارنة بين المعرفة وقواعد البيانات:

| قواعد المعرفة | قواعد البيانات |

| تحتوي على حقائق | تحتوي على بيانات |

| معالجة وفقا لقواعد محدودة | معالجة يومية (إضافة، تعديل، حذف—) |

| تحتاج إلى مهندس معرفة | تحتاج إلى محلل ومصمم نظم |

| تعتمد على الاستدلال من قاعدة المعرفة | تصدر تقارير من قاعدة البيانات |

| مجال معرفي محدد | نشاط مؤسسة |

مكونات نظام قاعدة المعرفة:

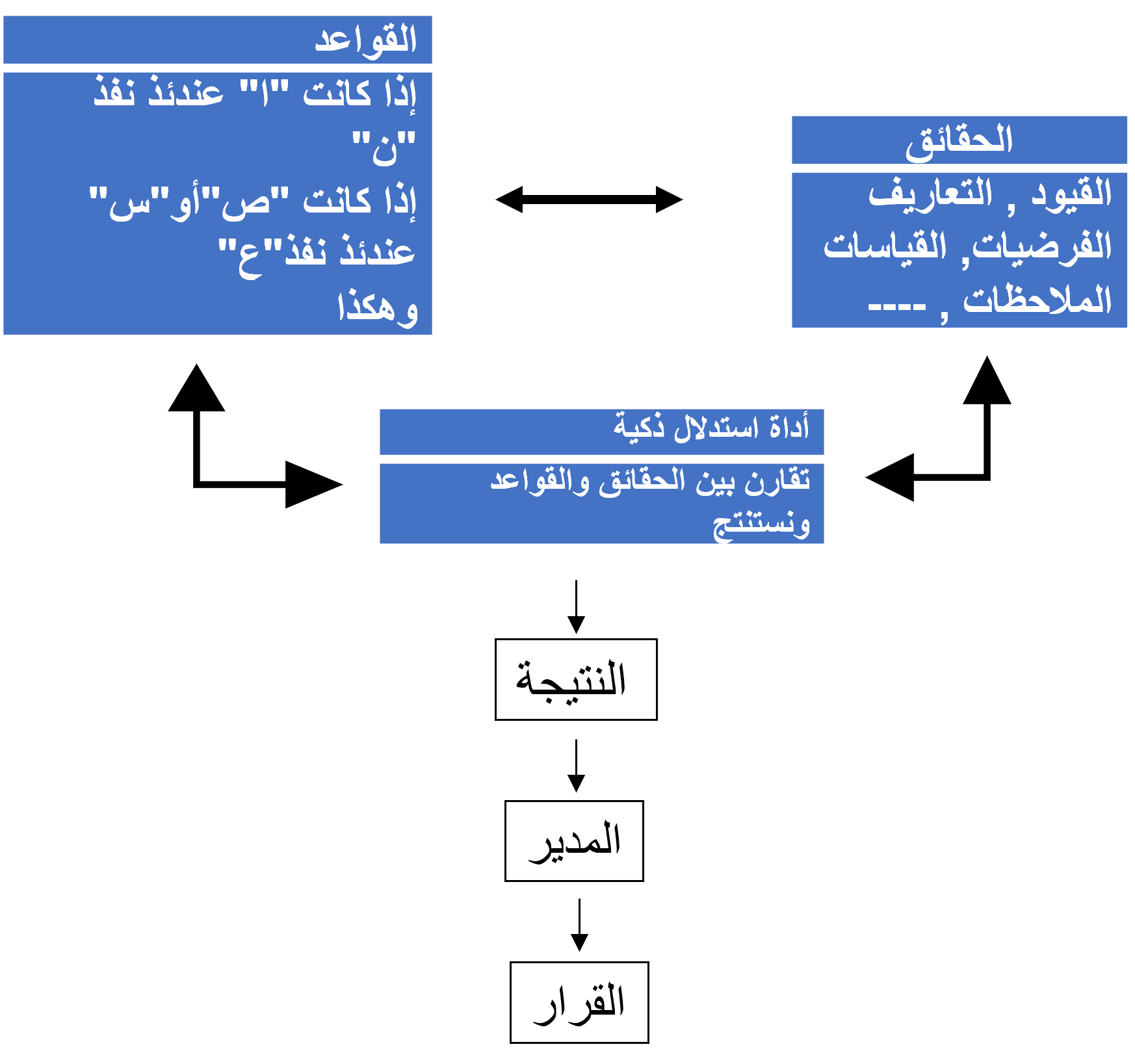

يوضح الشكل التالي مكونات نظام قاعدة المعرفة:

تحليل وتصميم نظم قواعد المعرفة:

- مرحلة التحليل : هي المرحلة التي تهتم بتحليل الاحتياجات المطلوبة للنظام الخبير وأهم الأنشطة فيها:

- تحديد المطلوب.

- جمع معلومات عن المطلوب.

- تحديد إعمال المعرفي بدقة.

- تحديد فئة الخبراء في هذا المجال.

- تحديد مصادر المعلومات والخبرات.

- تحديد فئة المستخدمين.

- جمع مكانة الحقائق العلمية المعروفة من هذا المجال مثل الكتب العلمية والمراجع التاريخية بالإضافة للخبراء.

- مناقشة الخبراء بدقة المعلومات التي جمعت.

- إيجاد العلاقات بين المفاهيم المختلفة وتوضيحها بالرسومات والأشكال المختلفة.

- مرحلة التصميم : يهتم بتصميم النظام وأهمها:

- الدمج بين الحقائق المؤكدة والقواعد التي يتم التوصل إليها وإدخالها إلى النظام آليًا.

- وضع آلية الاستدلال التي تطبق القواعد على الحقائق.

- وضع قواعد العمل المنطقية والتي تمثل الجملة الشرطية.

“إذا كان————–عندئذ—————-“

“”if———————–then———–

في النظام الحاسوبي عبر قواعد المعرفة

- تصميم واجهات المستخدمين.

- مرحلة التطوير والبرمجة: هي المرحلة التي تهتم ببرمجة المعلومات التي تم التوصل إليها وتحويلها إلى نظام يمكن للمستخدم التعامل معه بيسر.

- مرحلة التنفيذ والاختبار: يتم فيها تجربة النظام واختباره وأهمها:

- الاستخدام التجريبي للنظام المعرفي والتحقق من النتائج عن طريق الخبراء.

- تعديل النظام المعرفي إذا استدعت الحاجة.

- إعادة اختبار النظام المعرفي حتى يتم التأكد من صحة النتائج.

- تدريب العنصر البشري

- توثيق كافة الحقائق والقواعد للنظام المعرفي.

- مرحلة الصيانة: تهتم بديمومة النظام واستمراريته عن طريق تغذية قاعدة المعرفة بكل التطورات والحقائق المستجدة بشكل دائم.

الفصل السابع

التحليل والتصميم الموجهان نحو الكائنات

Object –Oriented Analysis And Design (OOAD)

يلقى تحليل وتصميم نظم المعلومات الحاسوبية الموجهة بالكائنات رواجًا كبيرًا، ويزداد استخدامه خاصة مع تطور وانتشار لغات البرمجة الموجهة بالكائنات مثل: الشيئية في لغة C++

Cتعريف الصنف (Class) : هو عبارة عن مجموعة من الكائنات التي تشترك في الخصائص والعمليات.

بموضوعين من الأصناف هما:

- الصنف الأعلى super-class.

- الصنف الفرعي sub-class.

مثال : الطالب الواحد مثل “أحمد الغامدي” يعتبر كائنًا، بينما مجموعة الطلاب يعتبروا صنف يسمى صنف الطلاب .

الرسائل (Messages): هي الرسائل التي تتبادلها الكائنات أو تتواصل مع بعضها البعض من خلالها.

الوراثة (Inheritance) : توريث صفات من الصنف الأعلى إلى الصنف الأدنى (والصنف الأعلى هو الذي نشتق منه صنفًا أدنى).

مثل 1 : صنف الأشخاص نشتق منه أصنافا أدنى مثل الطلاب، الإداريين، …

مثل 2 : صنف السيارة نشتق منه أصنافا أدنى مثل سيارة نقل، سيارة رياضية.

أنواع الوراثة :

- الوراثة المفردة وهي توريث صفات من مصدر واحد.

- الوراثة المتعددة وهي توريث صفات من عدة مصادر، كما في واقع الحياة من الأم أو الجــد أو العــم.

التخصيص: يقصد به أن يكون للكائن صفات خاصة به غير تلك التي يرثها من كائن آخر.

التجريد: هو وصف الأشياء بصفاتها العامة ثم محاولة تكوين أشياء جديدة من خلال مبدأ الوراثة.

الكبسلة: هي عملية تجميع كل الخصائص والطرق في وحدة واحدة داخل غلاف واحد حيث لا يمكن الوصول إليها (أي الخصائص والطرق) إلا عن طريق الكائن.

ويعتبر إخفاء البيانات ميزة ناتجة عن كبسلة البيانات وتصنيف مستوى حماية لمنع وصول الخطأ إليها.

قواعد البيانات الموجهة نحو الكائنات

تعتبر قواعد البيانات الموجهة نحو الكائنات من أهم قواعد البيانات الحديثة، لما توفر من كفاءة عالية في تطبيقات الواقع الحياتي بطريقة سهلة، وكذلك لمقدرتها الفائقة على تمثيل نماذج البيانات المتطورة، مثل تطبيقات الوسائط المتعددة كالصور والصوت، وهي عبارة عن تجميع الأفكار والمفاهيم الحديثة من عدة مجالات في علم الحاسوب، مثل لغات البرمجة وقواعد البيانات التقليدية والذكاء الصفي، ثم وصفها في قالب تنفيذي ضمن برمجة تسمى قواعد البيانات الموجهة بالكائنات.

لغة النمذجة الموحدة

Unified Modeling Language(UML)

تعريفها : هي لغة أو أداة ترميز أو قواعد نحوية تساعد في عملية تطوير البرمجيات، ولها أساليب وأدوات خاصة بها كلفة النمذجة الموحدة.

مميزات لغة النمذجة الموحدة :

- سهلة وبسيطة ولها إمكانبة تمثيل أعقد النظم في كافة مراحل التطوير.

- لها عدة مخططات (نماذج)، حيث يمكن أن ينظر للنظام الواحد من زوايا مختلفة قيمًا لوجهات نظر المشاركين فيه.

- تقدم مستويات مختلفة من التفاصيل حسب احتياجات الفئات المشاركة.

- تقدم لغة سهلة الاستخدام من كافة المشاركين، حيث تعتبر لغة قياسية لتوصيف وتصور وتركيب وتوثيق النظام .

نماذج UML : يقدم النموذج وصفًا مبسطًا لعمليات التطوير، ويتم هذا التوصيف من منظور تتابع الأنشطة ومنظور من البيانات ومنظور الأعمال، ومن هذه النماذج:

- نموذج الشلال .

- النموذج اللولبي.

- النموذج التكراري التزايدي.

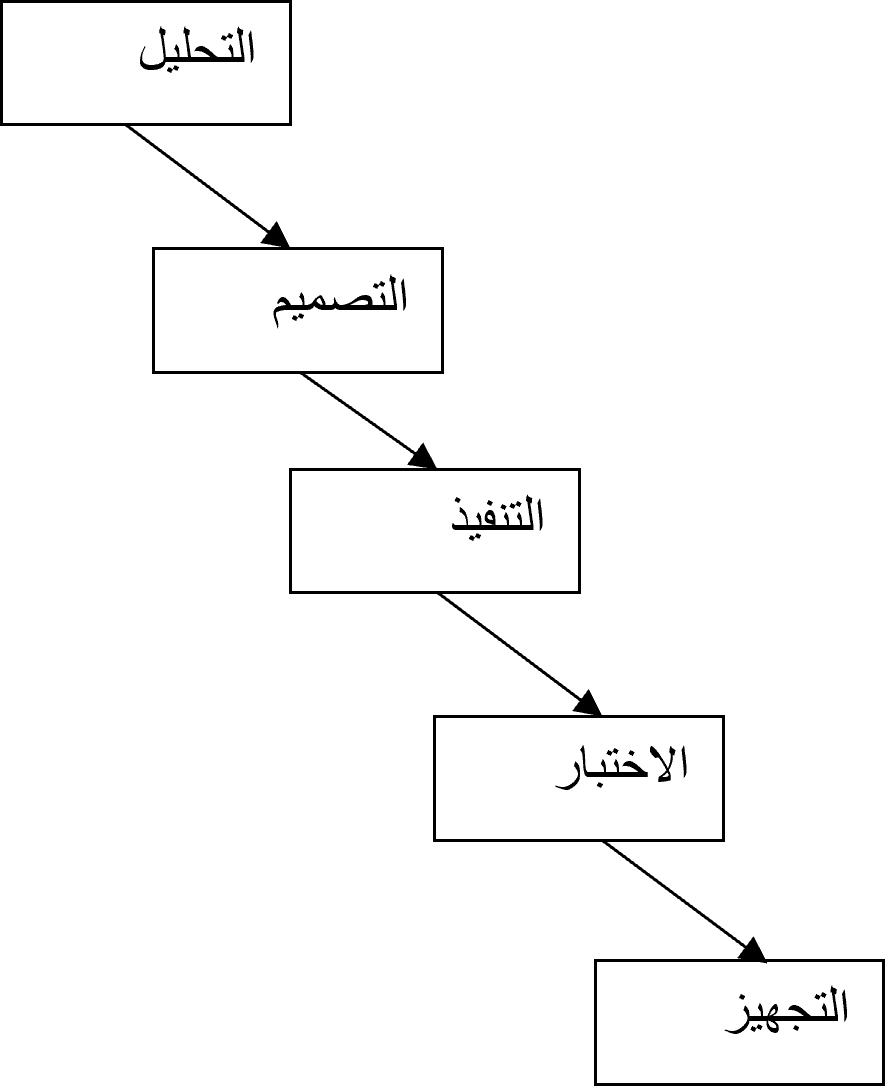

- نموذج الشلال : تتكون مراحل النموذج من :

- التحليل: تعريف وتحليل المتطلبات.

- التصميم: تصميم البرمجيات (النظام ).

- التنفيذ: تنفيذ وحدات النظام .

- التجهيز: تجميع وحدات النظام .

وإن كل مرحلة يجب إنهاؤها قبل الشروع في المرحلة التي تليها، وهذا من أهم مشاكل هذا النموذج .

نمـــــوذج الشـــــــلال

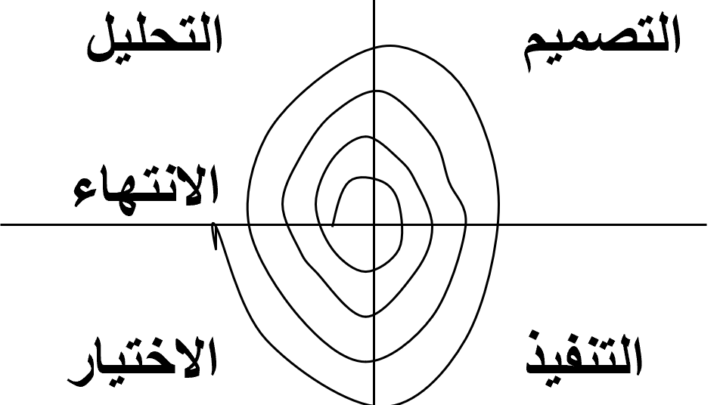

- النموذج اللولبي: لأسلوب البديل كل مشاكل نموذج الشلال، حيث يتم تقسيم المشروع إلى سلسلة من الدورات الحياتية القصيرة، كل دورة تنتهي بإحدى البرنامج قابلة للتنفيذ.

مميزات النموذج اللولبي :

- يستطيع فريق العمل أن يشتغل على دورة حياتية كاملة (تحليل، تصميم، كتابة شفرة، اختبار)، بدلا من إضاعة وقت طويل على نشاط واحد.

- يمكن الحصول على ملاحظات وتقييم المستخدم مبكرًا وبصورة منتظمة.

- يمكن اكتشاف مدى حجم وتعقيد العلم مبكرا.

- يمكن التصدي لنقاط المخاطرة مقدمًا، مثلًا: التكرار الذي يتطلب تنفيذ بعض التقنيات الجديدة غير المجربة.

- الإصدارات المنتظمة للبرنامج تعزز من الثقة.

- معرفة التقدم في المشروع (مقدار ما تم إنجازه).

النموذج التكراري التزايدي:

هو امتداد منطقي للنموذج اللولبي، لكنه أكثر تقنينًا وصرامة.

ينقســم النموذج إلى أربعة أقسام:

1)مرحلة الاستهلاك: تتعلق هذه المرحلة بوضع حدود المشروع وتحديد التصور العام له.

- بالنسبة للمشاريع الصغيرة يمكن لهذه المرحلة أن تكون مجرد عمل بسيط يعقبها اتفاق على البدء في المشروع.

- أما بالنسبة للمشاريع الكبيرة يتطلب الأمر مزيدًا من التحليل .

والمخرجات المحتملة من هذه المرحلة هي:

- وثيقة التصور.

- تعريف مبدئي لاحتياجات المستخدمين.

- التحديد المبدئي لمفردات المشروع.

- دراسة جدوى والتي تتضمن محددات النجاح، التنبؤات المالية، تقديرات العائد على الاستثمار، …

- التحديد المبدئي لنقاط المخاطرة.

- خطة المشروع.

2) مرحلة التفصيل: الغرض منها هو تحليل المشكلة والتعمق في إعداد خطة المشروع، وفي نهاية هذه المرحلة يجب الحصول على فهم عام لكامل المشروع.

3) مرحلة البناء : هي مرحلة بناء المنتج، حيث تستخدم نفس أسلوب النموذج اللولبي من خلال سلسلة من التكرارات، وكل تكرار هو نفسه نموذج شلالي بسيط.

تطبيقات نظم قواعد المعرفة :

أهمها:

- الذكــــاء الصناعي : هو برنامج حاسوبي صمم بهدف فهم طبيعة الذكاء البشري ومحاكاته في حل مسألة معينة أو التوصل إلى قرار معين .

أهم تطبيقات الذكاء الصناعي:

- النظم البصرية : وهي النظم التي لها المقدرة على الرؤية وتستخدم لتمييز التزوير.

- النظم الروبوتية: محاولة التحكم بالآلة بواسطة برمجيات معينة لأداء عمل معين.

- الشبكات العصبية: وهي التي تعتمد على نظم قواعد المعرفة الحاسوبية التي تشبه نموذج الدماغ البشرية.

- الشبكات الخبيرة: وهي النظم التي تستطيع التعلم واكتساب الخبرة ومحاكاة سلوك أو تفكير الخبير البشري.

- اللغات الطبيعية: وهي محاولة إكساب الحاسوب القدرة على استقبال الكلام المنطوق والرد عليه من خلال برمجيات متقدمة.

- البرمجة الآلية .

- التعرف على الكلام .

- النظم الخــــــــــبيرة : تعتبر شكلا متطورا من أشكال الذكاء الصناعي المعتمدة على قواعد المعرفة والبرمجيات المتقدمة التي تسعى إلى تقليد طريقة تفكير الإنسان الخبير في التوصل إلى قرار معين.

أهم تطبيقات النظــم الخبــيرة :

- التصميم في مجال البناء والصناعة.

- المراقبة والتحكم في الإنتاج.

- الرقابة البصرية لكشف التزوير.

- التخطيط.

- إزالة الأعطال.

- إصلاح الأعطال.

الخلاصــــة: يمكن تمثيل مخطط يبين (الارتقاء بالبيانات إلى المعرفة والحكمة) .

طور3 طور2 طور1

شكل يبين (مرحلة البناء)

مع نهاية أكبر عدد من التكرارات سوف نحصل على منظومة تعمل على هذه التكرارات تسمى تزايدات ومن هنا أتت تسمية إطار العمل هذا.

4) مرحلة الانتقال: تعمل على نقل النظام إلى المستفيدين.

أهم أنشطتها :

- الإصدار المبدئي للنظام .

- اختبار النظام في موقع العمل بالتوازي مع النظام السابق.

- تجهيز البيانات.

- تدريب المستخدمين .

ملاحظة: الأسلوب الأمثل لإدارة عملية تكرارية تزايدية هو فرض قيد زمني لكل مرحلة تكرارية .

ملاحظة : التوقيتات الزمنية للمشروع بشكل عام :

15% للاستهلاك، 30% للتفصيل، 50% للبناء ، 15% للانتقال .

الفصل الثامن

مشاريع التخرج:

يعتبر مشروع التخرج في قسم الحاسب الآلي هو التطبيق العملي لما درسه الطلاب من مقررات قواعد البيانات وتحليل وتصميم نظم المعلومات، وكثيرا من لغات البرمجة وغيرها من المقررات. وحتى نختار مشروع التخرج يجب التعرف على أنواع النظم المحسوبة (المؤتمتة).

أنواع النظم المحسوبة (المؤتمتة) :

- نظم معلومات إدارية حاسوبية تعتمد على قواعد البيانات: وهي النظم التي نجدها في كافة المؤسسات والشركات والمدارس والجامعات وغيرها من مجالات الأعمال والتي تعمل على تخزين وحفظ بيانات المؤسسة ومن ثم معالجتهما وإصدار التقارير المختلفة.

- نظم معلومات خبيرة: تعتمد على قواعد المعرفة وهي النظم التي نجدها في بعض الجهات التي ترغب في النظم التي تدعم عملية اتخاذ القرار .

- نظم المعلومات التعليمية: وهي النظم الحديثة التي تعتمد على حوسبة المناهج وتستخدم في التعليم الالكتروني في بعض المدارس الحديثة أو الجامعات كوسيلة مساعدة للتعليم أو الوسيلة الأساسية مثل التعليم عن بعد .

- النظم المؤتمنة الحديثة: وهي النظم التي تعتمد على الحاسوب والتقنيات الجديدة التي لم تكن موجودة قبل ظهور وانتشار الحاسوب، مثل :

- المحلات الالكترونية .

- المواقع على الانترنت الخاصة أو العلمية أو العامة أو الإعلامية .

- توليد نماذج الامتحانات إلكترونيا .

- نظام مراقبة الدوام عن طريق البصمة .

- قياس معدلات الذكاء إلكترونيا .

- برامج التعليم عن بعد .

- الطرق الآلي .

# النظم المتعلقة باحتياجات النظم الحاسوبية (مثل) :

1- نظم أمن المعلومات والحماية البرمجية .

2- نظم حماية الشبكات .

توجيهات وإرشادات عامة قبل البدء بالعمل في المشروع

- تكوين فريق العمل بحيث لا يكون محدودا من طالب واحد فقط، ولا كبيرا بحيث يتجاوز أربعة طلاب .

ومن مميزات العمل مع الفريق:

- توزيع عبء العمل .

- تبادل الخبرات والمقترحات .

- التعود على العمل الجماعي .

- اختيار الموضوع المناسب من حيث : أن يكون حجم المشروع مناسبا للفترة المخصصة لاكتمال المشروع، وأن تكون متطلبات المشروع الفنية أو العلمية موجودة لدى الطلاب أو أنهم يهدفون إلى تعلمها، ومن حيث أهمية الموضوع، وعدم وجود مشاريع كثيرة سابقة في هذا المجال .

بنود المشروع الأساســــــية :

- قبل ذكر بنود المشروع يجب توثيق المشروع في الغلاف عن طريق :

- كتابة اسم الجامعة والكلية في غلاف المشروع وفقا للمنبع في الجامعة .

- كتابة اسم المشروع بشكل بارز وذي دلالة على محتوى المشروع.

- كتابة أسماء الطلبة المشاركين .

- كتابة اسم المشرف بالكامل مع اللقب العلمي الصحيح .

- إضافة توصيف يوضح بأن هذا المشروع ضمن متطلبات قبل شهادة البكالوريوس .

- كتابة العام الدراسي .

- بنود المشروع :

- الإهداء .

- الشكر والتقدير بالطبع، وللأمانة العلمية يجب أن يذكر اسم كل من ساهم في إنجاز المشروع وأهمهم المشرف .

- أسباب اختيار المشروع .

- نبذة مختصرة عن الشركة وطبيعة نشاطها إذا كان التحليل سيطبق على نظام شركة.

- تحديد المشاريع السابقة وتحديد العضو فيها .

- تحليل النظام السابق للشركة .

- المقترح للنظام الجديد ومميزات هذا المقترح.

- الجدوى الاقتصادية والفنية .

- خطة العمل .

- مرحلة التحليل: توصيف العمل السابق، تحديد المشكلة وتحليلها، إجراء المقابلات والاستبيانات، عمل اجتماعات دورية لفريق العمل، المخططات الأزمة، خوارزميات العمل .

- مرحلة التصميم: قاعدة البيانات، الشاشات (الواجهات)، التقارير ، دليل استخدام النظام .

- التوصيات: عمل توصيات لإكمال المشروع وتطويره والتي لم يسمح وقت المشروع بإنجازها.

- الصعوبات التي واجهت فريق العمل .

- الملحقات :

- نموذج من الاستبيانات إن وجدت :

- أسئلة المقابلات .

- توثيق اجتماعات الفريق .

- البرنامج .

- المصادر والمراجع .

- نموذج من الاستبيانات إن وجدت :

التجهيزات للمناقشة

ويقصد بالمناقشة عملية الدفاع عن المشروع عن طريق العرض الجيد وإدارة المناقشة والرد على الأسئلة وتوضح أهمية مميزات المشروع.

قبل بدء المناقشة :

- يجب التأكد من عمل المشروع بشكل جيد .

- توزيع العرض على أعضاء الفريق .

- التدريب عليه .

- التأكد من توفر مستلزمات العرض .

أثناء المشروع :

– التقديم والعرض الجيد، الثقة بالنفس والوضوح .

– الاستعداد للأسئلة .

أمثلة عن المشاريع :

- مشروع نظام إداري حاسوبي ( مكتبة جامعية ):

المراحل

1) التحليل التمهيدي:

- تعريف بأهمية المكتبة .

- وصف النظام السابق سواء أكان يدويا أم حاسوبيا قديما .

- تحديد المشكلة في النظام السابق.

- فكرة المشروع .

- توصيف عمل النظام الجديد وتحديد المميزات .

- اللغة البرمجية المستخدمة ونبذة صغيرة عن مميزاتها.

- الجدوى الاقتصادية والفنية .

2) التحليل والتصميم : يتم اتباع مراحل التحليل والتصميم التي تم تحديدها في بنود المشروع.

3) الخاتمة :

- توصيات .

- تحديد المشاكل التي واجهت الفريق .

- المصادر والمراجع.

- خطة العمل.

2- مشروع منهج علمي محوسب، مؤتمت(منهج مادة الجغرافيا لصف معين ):

المراحل :

1)التحليل التمهيدي :

- تعريف معنى المنهج الدراسي، ووصف المنهج في الكتاب التقليدي، المميزات والعيوب .

- تحديد حدود المعلومات وتنظيم المعلومات.

- تحديد المميزات التي يمكن عملها آليا مثل، صور للبحيرات و البحار، صور للبراكين والزلازل، صور للصحراء.

- إعداد الأسئلة والأجوبة عليها.

- تحديد المهام اللازمة لتطوير المقرر في حالة تطوير المقرر الأصلي.

2)التصميم :

- تصميم الواجهات .

- برمجة النظام بلغة مناسبة .

- اختبار النظام والتأكد من صحة المعلومات .

- عرض النظام على المعين للتأكد من سهولة الاستخدام .

- الخاتمة :

- توصيات .

- مقترح لنشر المنهج على الانترنت .

- تحديد المشاكل التي واجهت الفريق .

- المصادر والمراجع .

احرص على أن يصلك جديد عن طريق الاشتراك في النشرة البريدية